- 封面故事

- 2022年

- 631期-永續發展ft.基礎科學(7月號)

文章專區

2022-07-01迎接能源新挑戰!以永續能源邁向淨零碳排

631 期

Author 作者

李昱碩/臺灣大學化工及機械學 士,現為臺灣大學機械 工程學系碩一研究生。古浩銓。游文岳。

Take Home Message

►發展不倚賴化石燃料、零二氧化碳排放的永續能源,將是未來人類經濟發展無法避免的趨勢,也是決定後代生活環境品質的關鍵。

►若要在2050 年達成淨零碳排,各國應立即發展乾淨及可有效利用的能源技術,例如二氧化碳的捕捉、儲存及再利用、氫能,以及生質能轉換等。

►近年科學家將農業廢棄物分解後的小分子產物作為平台化學品,透過催化反應產生以非可食用作物為來源的第二代生質燃料,預期可順利進入市場並大幅減少傳統汽油的使用。

目前全世界的能源需求大多倚賴石油、天然氣、煤礦等化石燃料。化石燃料為古代生物體在經年累月的地質作用後生成的天然資源,由於它的消耗速度遠超過生成速度,所以被視為不可再生能源。使用化石燃料產生的大量二氧化碳排放,在近年來被普遍認為是造成全球暖化及劇烈氣候變遷的主要原因。因此,發展不依靠化石燃料的永續能源(sustainable energy)系統(圖一),以達到降低、甚至零二氧化碳排放,或將二氧化碳回收再利用,

將是未來人類經濟發展無法避免的必然趨勢,同時也是決定後代生活環境品質的關鍵。

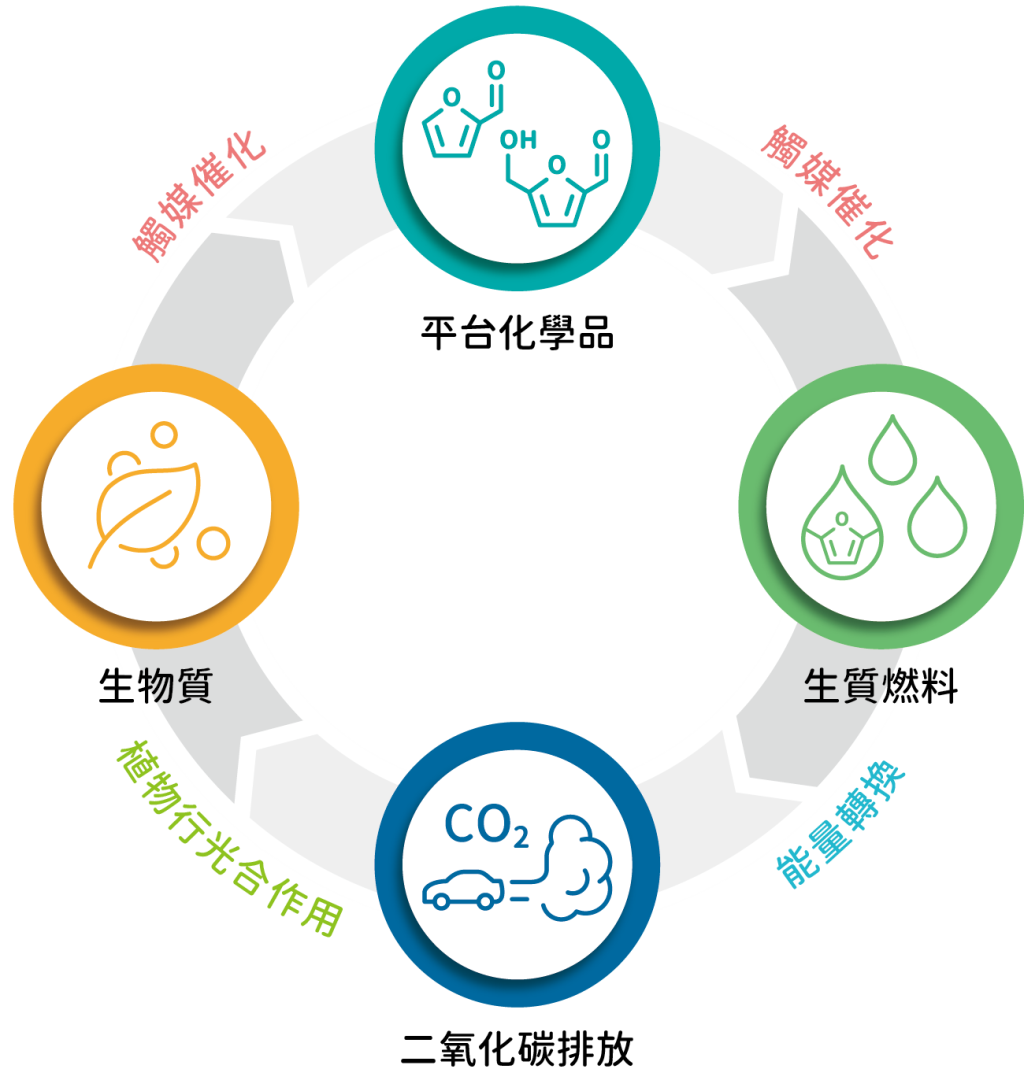

圖一|永續能源系統

人類活動消耗能源所產生的二氧化碳、水、生物質等廢棄物資源,

可使用廢棄物資源再利用技術與可再生能源,轉換為永續能源燃料再供人類活動使用。

「能夠滿足當代的需求,同時不損及後代滿足其需求之能力的發展模式。」這是聯合國(United Nations, UN)於1987年發表的《我們共同的未來》(Our Common Future)報告中所提到對於永續發展(sustainable development)的定義,也是至今數十年來人類社會共同追求的目標。

永續能源的定義

永續能源不會因持續使用而過度消耗,在使用時不會對環境造成汙染,也不會危及健康與社會公平正義。永續能源的技術可分為「開源」-開發可再生能源(renewable energy,圖二)和「節流」-提高能源效率。可再生能源技術依照發展順序可概分成三代:第一代的水力發電、地熱發電、生物質(biomass)燃燒等,基本上都已經成熟並且投入實際應用;第二代包含太陽能、風力發電、現代化後的生物能源(modern bioenergy)等技術,在1980 年代開始發展,近期開始投入市場;第三代則包含仍在研發階段的海洋能(marine energy)、生物質氣化(gasification)、高溫岩石地熱發電(geothermal power)等技術,預期可在不久的未來投入市場,增加可再生能源的多元性。另一方面,能源效率的提高則主要展現在應用端上,例如冷氣及冰箱等常見家電結合高效節能的技術,使得能源消耗發揮出更大的效益,也是永續能源發展中相當重要的一環。對於天然資源不豐富的臺灣,唯有同時「開源」和「節流」,才有機會加快我們在永續能源發展上的腳步。永續能源發展不僅為地球盡一份心力,也是提高我們國際競爭力的重點之一。

圖二|目前常見的可再生能源

(123RF)

全球性淨零碳排計畫

自18 世紀工業革命後,大規模的工業生產排放了大量的二氧化碳。根據《自然》(Nature)的報導指出,目前大氣中的二氧化碳濃度和18 世紀時相比已經提高了50%,衍生的溫室效應也已造成全球氣溫上升、冰山融化、氣候異常等全球性問題。因此,如何解決二氧化碳排放所帶來的溫室效應已是全人類的燃眉之急。

去(2021)年11 月舉行的第26屆聯合國氣候變遷大會(COP26)中通過了《格拉斯哥氣候公約》(Glasgow Climate Pact),決議維持2015 年《巴黎協定》(Paris Agreement)規範,希望將全球的升溫幅度控制在工業化前氣溫的±1.5℃以內,同時也逐步減少煤炭的使用量,及促使各國政府提出減碳計畫與路徑。國際能源署(International Energy Agency, IEA)也為淨零碳排(net-zero carbon emission)提出了相關報告,在確保能源供應及經濟成長情況下,分析全球如何在2050 年前由目前的情況過渡到淨零碳排,也期望利用乾淨、彈性的太陽能及風力發電等再生能源取代過去以化石燃料為主的發電模式,促使未來的經濟活動能兼顧成本及環境保護。面對日益極端的天氣變化,IEA 強調若要在2050 年達成淨零碳排,現在各國需要立即發展乾淨及可有效利用的能源技術,例如二氧化碳的捕捉、儲存及再利用、氫能,以及生質能轉化等技術。

為了提高各國對於發展永續能源的積極性,歐盟(European Union, EU)在去年正式公布碳邊境調整機制(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)計畫,主要規範了非歐盟會員國的碳密集型產業(如水泥、鋼鐵、肥料及電力產品等)需提供碳排報告及課徵「碳關稅」才能銷往歐洲,並於2026 年開始分段實施。此計畫為全球第一個開始課徵「碳關稅」的計畫,預期此類關稅在未來的國際貿易中將會愈來愈常見,也會劇烈影響臺灣在國際貿易中的競爭力。國際間節能減碳、發展永續能源的各項計畫將不再只是口號,而是影響未來經濟活動的重要關鍵。

減少碳排的生質資源轉換

在繁忙的工商社會中,交通運輸肩負起提升效率的重責大任,但化石燃料的高碳排顯然與永續環境的精神大相逕庭。雖然近年電動車和油電混合車蓬勃發展,卻也同時意味著使用者必須支付高昂的汰換成本。運輸轉型的困難似乎打壓著好不容易覺醒的環保意識,是否能將永續能源應用在既有的交通工具上呢?

生質酒精是由甘蔗、玉米等作物行固碳作用產生醣類再發酵而來的產品,而在汽油中添加 3~ 10%生質酒精的酒精汽油可以減少化石燃料的使用,是最天然的碳捕捉技術。在適當的添加範圍內,酒精汽油不僅能取代部分的汽油,它的辛烷值(octane number)甚至比傳統汽油更高,能減緩爆震現象、提高引擎效率。臺灣曾在 2007 年推行 E3 酒精汽油(含有 3%酒精的汽油),卻始終不受大眾青睞,可能是因為酒精汽油燃燒性能與傳統汽油不同,消費者若未對引擎做細部調校,容易感覺汽車馬力變小;加上酒精易吸收水分的特性也讓酒精汽油的儲放條件較為嚴苛,而過多的水分也可能損壞引擎系統,使得消費者望之卻步。此外,有限的農耕地在地狹人稠的臺灣也是重要的資源,若為了生產生質酒精而排擠糧食生產,將造成燃料與糧食提供的兩難局面。

既然直接使用農作物不可行,科學家只好把腦筋動到農業廢棄物上。現今的農業型態其實並未有效運用農作物中不可食用卻又富含有機物的部分,例如稻稈、蔗渣、玉米芯等。與其將這些大量的農業廢棄物以焚燒、掩埋等效率不彰的方式處理,何不讓它們起死回生,成為當前急需的再生能源呢?基於此理念,近年來各國科學家紛紛投入研發以非可食用作物為來源的第二代生質燃料,巧奪天工地將農業廢棄物中豐富的纖維質及木質素用人工的方式逐步分解成一系列的小分子產物,例如糠醛(furfural) 及 羥 甲 基 糠 醛(5-(hydroxymethyl) furfural)等。雖然這些物質含氧量高且黏稠度高,並不適合直接作為燃料使用,但其中富含的官能基使得它們具有高反應性,可作為平台化學品(platform chemical),透過催化反應產生各式功能性產物。舉例來說,羥甲基糠醛的衍生產物二甲基呋喃(2,5-dimethylfuran)不僅擁有比酒精更出色的燃燒性能,在汽油中的添加比例甚至可達60%以上,它的高沸點及低親水性也降低了油氣外洩的暴燃風險,同時解決了酒精汽油易吸收水分的問題。相較以可食用作物作為來源的第一代生質燃料,第二代生質燃料預期可順利進入市場,大幅減少汽油的使用(圖三)。

圖三|生質平台化學品與生質燃料的產生及使用

汽車所排放的二氧化碳及水經植物光合作用轉化為生物質;生物質豐含的纖維質可以觸媒催化分解為生質平台化學品。生質平台化學品擁有多元的官能基,可以觸媒催化進一步轉換為生質燃料,提供汽車使用。全球暖化、氣候變遷、冰山融化的相關議題已席捲全球,以現今國際趨勢及現實考量,永續能源開發不再只是呼籲,而是迫在眉睫、影響人類經濟活動的重要課題。永續能源的議題不僅在國際間快速蔓延,臺灣國家發展委員會也於今(2022)年 3 月提出臺灣 2050 淨零排放路徑的策略及說明,期待與國際政策及趨勢接軌。除了政策面,科學家們也致力於發展各種永續能源相關技術如氫能、二氧化碳捕捉及再利用,以及取代汽油的生質能資源轉換,許多業者也都紛紛推出各種節能商品以滿足我們的生活所需。在政府、學界、工業界以及消費者的共同努力下,相信臺灣面對國際間碳關稅、碳排報告等挑戰下,我們的產品也能繼續保有國際競爭力,與全球一同發展各式永續能源系統,在不損害我們的生活所需下也能讓後代的生活品質有所保障。