- 科技報導

文章專區

2019-09-18理性與感性的對話── 從北美館展覽走出一段科藝記事

453 期

Author 作者

簡宗奇/桃園市立南崁高中物理科教師。

美術館內的科學巡禮

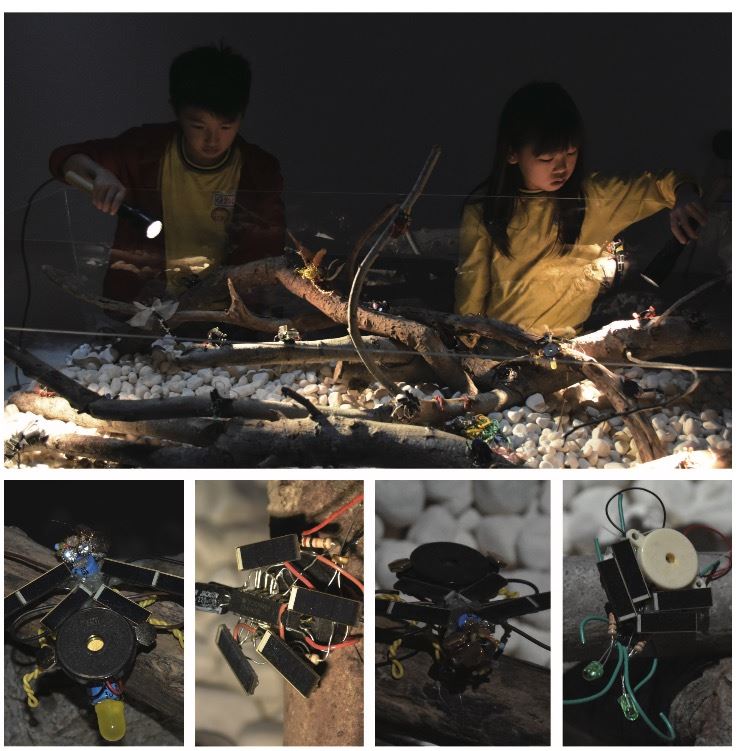

太陽能電池是以半導體為基材的光電元件,能將光能轉換成電能,在產電過程中沒有碳排放,是一種環保的發電裝置,藝術家發揮巧思,把這種元件裁切成「昆蟲的翅膀」。發光二極體的能量轉換機制大致與太陽能電池相反,供予適當的電壓就能發光,它被設計成「昆蟲的眼睛」;而「昆蟲的身體」也以現代科技素材製成,小朋友只要一開手電筒,它就會有聲光的反應,唯妙唯肖的仿生情境,吸引很多參觀者。這是臺北市立美術館2018雙年展的作品之一,由藝術家陳珠櫻帶領巴黎第八大學(Université Paris VIII)的學生團隊精心研製而成的「太陽能昆蟲生態箱」(圖一),很是別出心裁。

圖一:在雙年展中,由藝術家陳珠櫻創作的太陽能昆蟲生態箱。(簡宗奇攝影)

在這場名為「後自然:美術館作為一個生態系統」的藝術展覽中,可以看到許多在科技界面上延伸觸角的藝術作品,主要訴求為對科技發展與工業開發造成人類心靈與物質境域汙染與迫害的深度反思,讓人走進美術館時也彷彿置身於科學館中。

以「太陽能昆蟲生態箱」為例,表面上展現的是數位文明裡的光電科技,其實是人類在面臨物種絕滅與環境污染時的危機意識。透過當代藝術創作,藝術家進行思辯與實驗,並試圖關注與重新面對這個日益脆弱的生態環境。此外,館內多達42個分項展區裡,也劃設出許多論述與互動的空間,盼建立包羅萬象的視野,讓世人看到生態系統如何發展、再生與彼此影響,該展覽一直到今(2019)年3月才結束。

美學能表達理性訴求,特別是在人類生存與永續發展的議題上;而科技在工具性與傳媒的角色之外,在本質上(或者說是哲學上)與藝術之間彼此相長、相互增益的關係也值得我們深入探討。在「太陽能昆蟲生態箱」裡的發光二極體不只是顯示光電效應,其反射出的一種閃爍警訊同時也暗示著:再先進的科技也比不上生物體視覺神經元的精微與敏銳,人們可以重覆半導體製程上複雜的離子佈植技術,也能利用類神經網路在機器視覺與語音辨識上有所應用,但是無法挽救已然發生的物種滅絕與環境浩劫。以如此藝術美學來激發大眾知覺、環境科學與綠色科技的發展,確實是當務之急。

理性與感性的分合

科學以符號邏輯概括並表現宇宙的客觀定律,藝術則用形象語言描繪並釋出人類對生命的情感體悟;兩者在表現形式、研究方法與應用層面雖然有所不同,但其創造的內涵與所關心的議題卻有相似之處,都試圖深入探索這個世界的真理以及人類存在的奧秘。

文藝復興時期,著名的達文西(Leonardo da Vinci)曾精闢地闡述「繪畫科學」,其所揭櫫的繪畫原理是建立在幾何、解剖與光影視覺理論之上。在他的思維裡,「藝術科學」與「科學藝術」同時存在且有華美的交互作用,科學要求「理性的精準明確」與藝術追求「感性的柔美調和」,兩者不僅交會重疊,還能互放光芒。

16世紀後的科學革命時期曾是科學家與藝術家緊密結合的年代,為了要忠實精準地呈現自然事物,藝術家以其美學的修正判斷與圖像改善,成為科學家的夥伴,例如「解剖學圖鑑」造福生理醫學,「透視法」的應用影響科技工業,「明暗法」則影響著天文研究。

直至19世紀中,這種交互作用才逐漸減弱,「主觀」與「客觀」被看成是兩個對立的概念。科學社群的典範思維是:科學發展必須排除任何可能扭曲事實的因素,包括人為的介入與美學的判斷;因此兩者逐漸被分化,甚至逕渭分明,成為哲學家常說的「兩種文化」。

其實,無論是藝術創作或者科學研究,感性與理性都是並存的。前美國太空總署(NASA)宇航員傑米森(Mae Jemison)曾說過,兩者皆屬創造力的表現與象徵,只用簡單的詞彙來代表某些東西,並且得到某些結論,總是武斷膚淺的。而印尼日惹市(Yogyakarta)的藝術家克里斯(Venzha Christ)也曾表示,藝術與科學雖然各自有其自主性,但它們都會思考未來,邊界也不斷地變化⋯⋯。

邊界的擴展以至於彼此重疊、激盪與交融,當兩者在同一議題辯證時更是如此,例如生態環境的破壞與人類的永續發展。20世紀時,美國著名發明家與建築師富勒(Buckminster Fuller)曾說:「越前瞻的科學,越接近藝術;越先進的藝術,越接近科學。」看來在過去被視為兩個獨立的領域,在創造驚艷事物到回歸內省態度的歷程中,其實存在著相互影響的共通性。

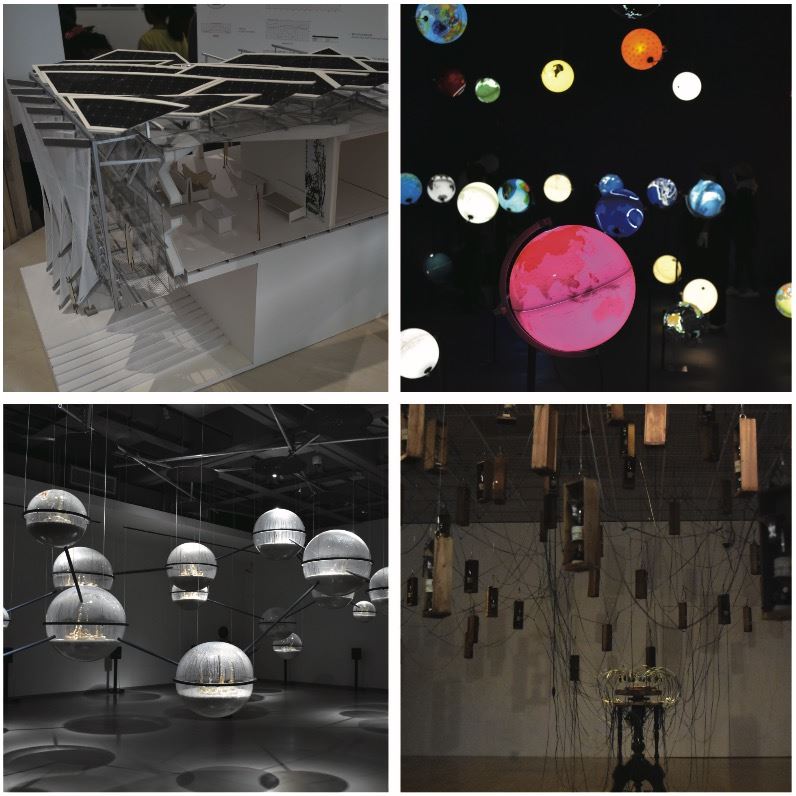

圖二:雙年展中幾件在科技界面上延伸觸角的藝術作品。由左至右、由上而下分別是〈北美雲之一,張懷文 +MAS微建築研究室〉、〈世界處理器,Ingo Günther〉、〈菌絲網絡社會,鄭淑麗等〉與〈夏之聲,蕭聖健〉。(簡宗奇攝影)

科學的知識結構裡有美學

畢卡索(Pablo Ruiz Picasso)在1907年的畫作《亞維儂少女(The Young Ladies of Avignon)》被譽為是立體派藝術的先驅作品,他另外一系列的畫作《朵拉瑪爾的肖像(Portrait of Dora Maar)》更是彰顯四度空間概念對立體派的影響;其構想形式與創作風格皆對立於傳統藝術的理性秩序與邏輯表象。藝術史家曾經為此列出多項影響因素,其中多為科學因素,包括「非歐氏幾何與四度空間理論」、「X射線的發現」、「佛洛依德(Sigmund Freud)的精神分析論」以及「電影技術的發展」。科技的進化造成觀念的衝擊,也發揮了決定性的作用;有意無意之間,藝術家開始擺脫了過去標準化的空間理念與傳統的自然視覺形象,創造出新穎的畫風。

1982年4月,以色列籍科學家謝赫特曼(Dan Shechtman,圖三)在快速冷卻的合金中發現全新的準晶體(quasicrystal),這種晶體的排列存在前所未見的五角形對稱性。傳統理論認為,五角形無法週期性地排列形成晶體,因此他的發現飽受批評,連諾貝爾獎得主鮑林(Linus Carl Pauling)都以「胡說」、「偽科學」的言詞嘲諷;不過瑞典皇家科學院表示「他的發現雖然極具爭議性」,但其工作「迫使科學界重新思考對物質本質的看法」。2011年,謝赫特曼因此榮獲諾貝爾化學獎。

圖三:發現準晶體的以色列化學家謝赫特曼。(wikimedia)

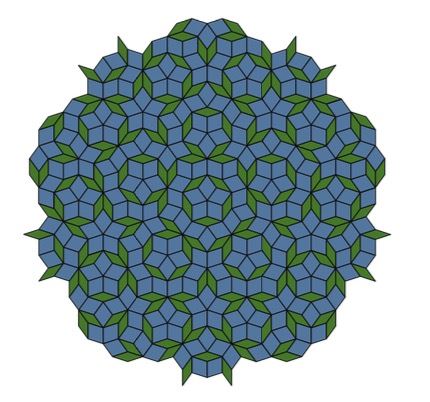

後續研究顯示,這種晶體結構與英國數學物理學家潘洛斯(Roger Penrose)所發現的結構相同,即為「潘洛斯圖案(Penrose Tiling,圖四)」。此類準晶體看似不規律卻又暗藏規律的對稱性後來被藝術家注意到,並且成為創作的題材;幾年前,由這種準晶體所啟發的動態光雕藝術作品以「潘洛斯之夢」為名,就在臺北市的五星級飯店展出過,其作品說明寫道「⋯⋯圖案的律動與組合無限延伸,呈現科學與藝術的跨領域交匯,以及藝術家對宇宙家美麗定律的探索。」科學提供新視角,藝術家藉以創造新的意念觀點,構設出新的藝術形式與內涵,並透過新興的感受介面表現出來。

圖四:潘洛斯圖案。(wikimedia)

理性藝術與感性科學

曾獲1983年諾貝爾物理獎的錢德拉塞卡(Subrahmanyan Chandrasekhar)是20世紀著名的天文學家,以恆星結構與演化的理論著稱。他曾說:「表面上看起來,在科學家的自律與藝術家的感情之間似乎有光年的距離。」

但他越來越相信「使一個人把顏料塗在畫布上與使另一個人透過顯微鏡去做觀察,是同樣的人類創造本能。」晚年的他,會關起門來用整個上午的時間,手持老式鋼筆工整地寫下一頁頁的文字,內容不是天文學的創見,而是藝術創作與科學發展的分析。

愛因斯坦(Albert Einstein)曾說「相對論是出於我的直覺,而音樂則是這種直覺背後的原動力;我的新發現是我對音樂感知的結果。」看起來,科學家的知識結構裡應該有藝術,其科學的感性會去尋找藝術中的理性,在思維裡可以相互靠攏,即使是「聽覺藝術」也能展現「宇宙內在的單純之美」,讓物理大師感受與神往。

藝術與科學最重要的交流在於問題性的反思。這種反思是感性與理性的深化與交集。兩、三年前,以大型藝術展覽聞名的義大利威尼斯(Venice)以及德國卡瑟爾(Kassel)兩座城市的自然史博物館均採用當代藝術的裝置手法以陳設科學性展品,直接將藝術品引進科學館;在藝術家醞釀審美意趣的同時,也激發參觀者對生態環境永續發展的省思。這次在臺北市立美術館舉辦的雙年展,則是將科技從本質到工具性等諸多層面帶進美術館,並將展場延展成「微氣候、微建築」、「反思過度開發、形塑綠色願景的生態系統」是一場感性科技與理性藝術交融的盛會。

人類文明副產品終成過去式

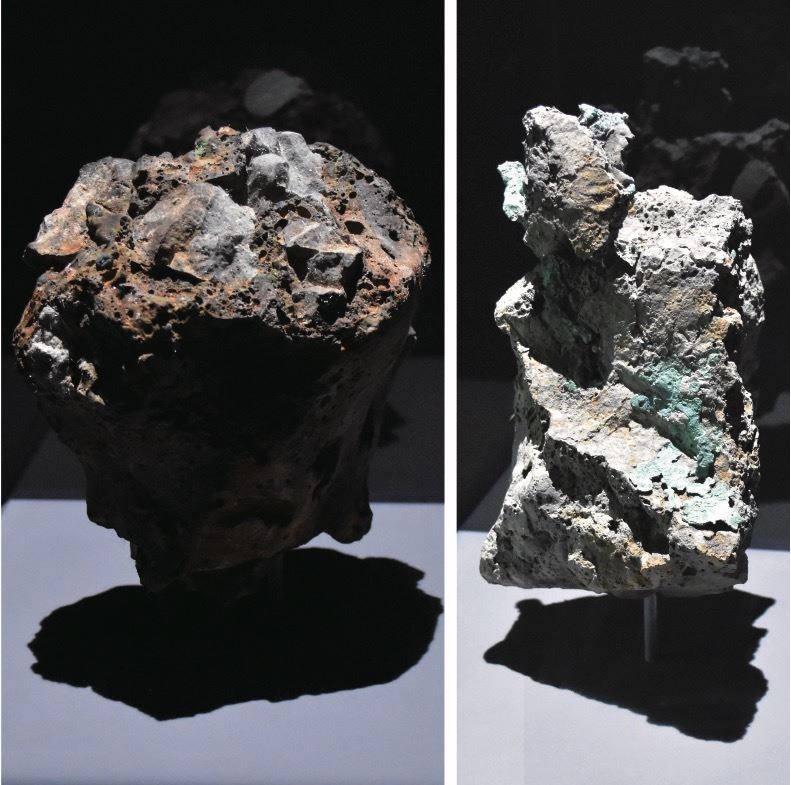

想像在若干年之後,現代的數位科技產品有可能從電子垃圾轉變成「未來的變質岩」。也許地球上已然經歷過生態的浩劫,或是人類掠奪資源的生存戰爭,最後讓這般「數位科技物種」在漫長的悠悠歲月裡形成「化石」。

圖五:雙年展中發人深省的作品——「變質岩」,出自藝術家夏利耶之手。(簡宗奇攝影)

在這些岩石裡,地質年代與奈米技術的資訊也許不再重要,而摻雜其中的碎晶片與稀土元素還會折射出虹彩般的淡淡幽光,猶如宇宙中遙不可及的星光;想像我們所屬的數位時代也終將成為塵封在遠古的歷史,這所謂「未來的化石」是否有可能讓未來的人類挖掘與探知?而那個時候人類還存在嗎?

這種「人造熔岩」正是藝術家夏利耶(Julian Charriere)在這次雙年展中名為《變質岩》的作品,其創思之巧與隱喻之妙,實在發人深省。北美館雙年展的手冊裡此描述著:「這是數位時代的地質學。如果這些多色雕塑重新被開採,就可以重建這項技術,因而這些作品既是地理數據,同時也探討人造文明副產品的未來。」