- 精選文章

文章專區

2025-04-01哀號、咯咯聲、鼾聲、吱吱聲和鳴叫

664 期

Author 作者

艾列克.克申鮑姆(Arik Kershenbaum)

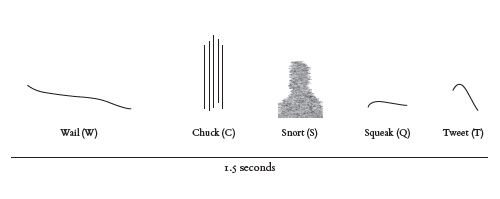

蹄兔的歌聲有個特質,因此它非常易於我們分析。這種動物僅能發出少數不同類型的聲音(也可稱為「音符」),再將其組合成歌曲。這與狼和海豚的發聲大不相同,牠們發出不同種類的哨音和嚎叫聲似乎會相互融合。為了方便描述,我們替這些蹄兔音符取了概略的名稱,儘管有點古怪,但有助於區別各個音符。在觀察蹄兔時,我辨認出五種不同的音:哀號、咯咯聲、鼾聲、吱吱聲和鳴叫。我認為這些名稱描述性都滿強的。

▲ 五種蹄兔發出的音符頻譜圖© Arik Kershenbaum|出自《聽,動物在「說話」》 © 臉譜出版 2024

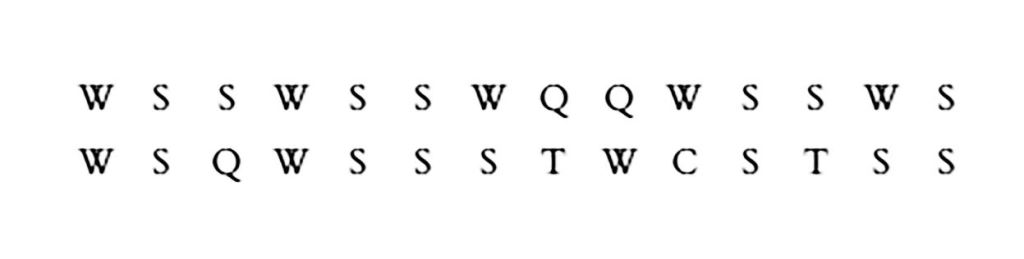

三十個音符。然後牠稍事休息,又再重新唱一遍。對於我這樣的現場研究人員,聽到這些歌會覺得很好玩,不過在當地居民耳中,這多少有點煩人:一隻健康的蹄兔幾乎可以連續唱一個多小時的歌,確實有點令人惱火。我在做調查時,遇過不少人走過來問我:「你有什麼辦法阻止牠們唱歌嗎?」蹄兔的歌聲可高達八十分貝,按照美國聲學學會的標準,這達到了「鬧鐘」的噪音程度。鬧鐘聲煩人是煩人,但很少有鬧鐘像蹄兔刺耳的魔音那麼討人厭。不斷重複的哀號和鼾聲聽起來雖然像毫無意義的刺耳聲音,但裡面有些非常有趣的事情:雄蹄兔在重複前一首歌時,幾乎從來不會完全相同。相較下,許多鳴禽在幼鳥很小的時候就學會鳴唱,自此之後就一直唱同一首歌,近乎一模一樣。「蹄兔多半不是這種情況。每隻鳥唱的歌與鄰居略有不同,如此便能區別誰據有哪個地盤,這是滿實用的辨別方式;但基本上,每隻鳥只有一首歌,而且歌曲中僅含有一個訊息:「是我,我在這裡。」相比之下,蹄兔會一首接一首唱出不同的歌。理論上,每首歌都能傳達出不同的訊息。這可能是一種語言⋯⋯但也只是「理論上」。上面是兩首蹄兔簡短歌曲的例子,只有十四個音符那麼長。

▲ 兩種蹄兔歌曲的音符組成© Arik Kershenbaum|出自《聽,動物在「說話」》 © 臉譜出版 2024

你可能認為蹄兔只有五個音符可運用,那麼歌曲想必會不斷重複,但並非如此。這兩個例子只是五的十四次方中的其中兩例,也就是說,可能出現的組合超過六十億種。而以一首有完整的三十個音符的歌曲來說,幾乎存在十垓種可能性。當然,並不是所有的組合都會被用上──聲音的組合在物理上會受到限制。我確信可能你在小時候學翼龍的英文發音時,會試著將「pterosaur」中的p 與t 分開來唸(但這個單字不是這樣發音──它會省略p,唸作terosaur)。你當然可以在p 之後接著發t 的音,但那不太容易,而且多數語言會盡量避免這種折磨人的狀況。不過即使有這類限制,要表達各種不同訊息,也用不著很大的詞彙量才辦得到。如果以人類語言的句子來類比,蹄兔的每個音符就好比一個「語詞」,每首歌曲則是一個「句子」。蹄兔歌曲不必超過七個音符,就能有足夠的獨特組合來寫出托爾斯泰的《戰爭與和平》。這部作品中有將近三萬七千個句子。〔註〕這樣說來,將音符組合成歌曲,或將語詞組合成句子,便能形成強而有力的溝通,其中可包含並傳達訊息──而且是非常、非常大量的訊息。

〔註〕二聚體和三聚體指的是由兩個或三個相同或相似的分子單元(通常是蛋白質),透過非共價或共價鍵結合在一起所形成的結構。

不過,找到創造不同句子的原始能力並非我們這本書的故事終點。我們從自己的語言中理解到,重要的不僅僅是句子中的語詞,還有這些語詞的排列順序,是它們的相對位置決定了意義。正因為詞序很重要,語言才能如此靈活。「魚咬了孩子」與「孩子咬了魚」顯然是不同的意思。但難道因為人類依賴句子中語詞的順序來確定意義,就表示動物也要採用同樣的系統?當然不是。我們知道有些物種──例如非洲南部的縞獴(一種頑皮的小型社會性掠食動物,看起來像雪貂)──只會注意某組發音序列中出現哪些音符,而不會留意音符的排列順序。然而,大多數語言學家會說文法──字詞順序決定意義的方式──是語言的基本要素,甚至是必要條件。在這種大膽且多少是以人類為中心的主張背後,存在一種觀點:要是沒有文法來決定詞序和意義之間的關係,一下子實在難以想像要怎麼寫出三萬七千個不同的句子。文法看起來的確像是語言的基礎,或者起碼可以說,語言學家難以想像少了文法,怎麼可能還會有真正的語言。的確,在學習一個新的語言時,關鍵要素似乎就是詞彙(五種不同的蹄兔音符)和文法(組合語詞以創造不同含義的方式)。就像我在書末註釋中所說明的,語言即文法;據說就是這樣。

那這是否表示,那些不注重音符順序的鳥類和縞獴就不可能擁有語言?牠們的溝通系統是否太有限、也太過僵化,因而無法發揮我們的語言這種十足的力量和廣泛的描述能力?

書 名|《聽,動物在「說話」》

作 者|艾列克.克申鮑姆(Arik Kershenbaum)

譯 者|王惟芬

出版社|臉譜

出版日期| 2024 年12 月