- 專欄

文章專區

2025-04-01歷史不再沉默 科學揭露1932 年烏克蘭大饑荒的隱藏死亡人數

664 期

Author 作者

談茉莉 | 醫學碩士、營養學學士, 一名獨立研究員、溫柔講述者,照亮「星群式」故事。

Take Home Message

• 經歷1932 ~ 1933 烏克蘭大饑荒時期的懷孕婦女生下的嬰兒,成年後罹患第2 型糖尿病的風險為一般成年人的兩倍以上。

• 當局者曾試圖抹滅大饑荒證據及死亡人數,然而科學家們仍努力還原真相,藉由「人口重建法」讓死亡人數撥雲見日。

• 研究小組提出烏克蘭大饑荒共造成450 萬人死亡,不僅還原了歷史真相,也成為大饑荒對子代的影響等研究得以順利進行的主因,並讓沉重的歷史再次浮現於世人眼中。

「所有的孩子都一樣:他們的頭像顆沉重的果仁,脖子瘦得像鸛鳥;在雙手和雙腿的皮膚下,每一根骨頭的活動都清晰可見,皮膚就像是一塊被拉長的黃色紗布鋪在他們的骨頭上。」——《紅色饑荒》(Red Famine)a

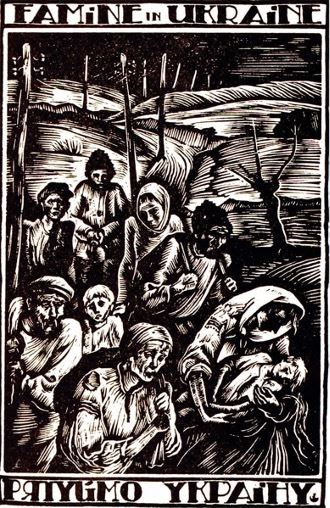

烏克蘭藝術家索菲婭(Sofiya Nalepinska-Boychuk)繪製海報描述烏克蘭大饑荒時期。( pulic domain, Wikimedia Commons )這是發生在烏克蘭中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州 (Dnipropetrovska oblast)一個村莊中的真實場景,孩子們因極度飢餓,在生與死的邊界徘徊。20 世紀上半葉烏克蘭仍屬於前蘇聯加盟共和國之一,短短30 年內竟發生三次災難性饑荒,分別在1921 ~1923 年、1932 ~1933 年和1946 ~ 1947 年。這一系列災難性事件中,1932 ~ 1933 年的大饑荒(後文簡稱烏克蘭大饑荒)則非比尋常,它甚至被賦予了一個新名詞――Holodomor。

一項嚴謹的流行病學研究—烏克蘭大饑荒對後代的影響

過往因天災而發生的饑荒,人們大多死於傳染病。然而這場烏克蘭大饑荒,卻令愛爾蘭知名經濟史學家格拉達(Cormac Ó Gráda)將它稱為「世界歷史上第一個現代饑荒」,因為這是人們第一次死於飢餓而不是傳染病, 也就是說,有幾百萬人被活活餓死。

飢餓到死亡是一個緩慢的過程。飢餓開始的第一階段,身體會先消耗體內的葡萄糖。此時,極度飢餓的感覺油然而生,同時又會不斷地渴望食物。漸漸地身體開始進入第二階段,自身脂肪被消耗,伴隨著身體狀況急遽衰弱,此階段將持續數週。來到第三階段時,體內的葡萄糖與脂肪已消耗殆盡,組織和肌肉開始被分解,而當大部分蛋白質被分解,血管內滲透壓會極度失衡,導致體內水分滯留,此時,皮膚開始變薄、眼睛腫脹,下肢會變得像是裝滿水的黃色氣球。普立茲獎(Pulitzer Prize)得主阿普爾鮑姆(Anne Applebaum)的《紅色饑荒》一書中,饑荒倖存者口述了當時的慘狀:「那些雙腿腫脹、渾身長瘡的人無法坐下。這樣的人坐下時,腿部皮膚開始破裂,液體沿著腿流了下來,散發出難聞的氣味,而這痛苦讓他們難以忍受。」

對倖存者來說,飢餓為他們帶來的不僅是短期生理上的影響,而是長期改變了他們的心理、行為和決策, 對生命的損害可能遠遠超出我們的想像。去(2024) 年底,《科學》(Science)期刊刊登的一篇最新研究發現,在極度飢餓的狀態下產生的營養不良,可能波及正在發育中的胎兒,而且會持續影響嬰兒的一生。研究團隊使用1932 ~ 1933 年烏克蘭大饑荒的人口統計數據,分析產前饑荒與成人第2 型糖尿病(type 2 diabetes mellitus)之間的關係,結果顯示在懷孕前期暴露於1933 年饑荒高峰期的胎兒,與未暴露的對照組相比,出生的個體成年後罹患第2型糖尿病的可能性比對照組高出兩倍以上,而且產前胎兒遭遇到饑荒的程度正比於罹患第2 型糖尿病的風險,也就是懷孕時若處於饑荒愈嚴重的地區,胎兒出生成年後罹患第2 型糖尿病的風險愈高。而如此完整的研究僅由五位學者合作完成,包括三名流行病學家及二名人口統計學家。

在過往,儘管全世界流行病學家極為確信,也在內部達成共識,認為產婦在懷孕早期若營養耗竭,將會造成胎兒日後的肥胖及糖尿病風險增加,但始終沒有可靠、精密的實驗設計和結果來支持這個結論,主要的原因是缺乏理想的實驗對照組。

為了尋找可靠的對照組,美國哥倫比亞大學(Columbia University)流行病學專家拉姆利(L. H. Lumey)20 年前便開始進行饑荒是否會影響後代的研究,且著重在1944 ~ 1945 年的荷蘭大饑荒和1959 ~ 1961 中國大躍進時期的大饑荒,以饑荒發生前分娩的嬰兒為對照組,比較他們在50 或60 歲時,是否比在饑荒後才出生的嬰兒更有可能罹患糖尿病,相關研究刊登於《科學》等期刊上。擁有多年研究經驗的拉姆利特別呼籲在設計實驗組及控制組時需要格外小心,必須釐清產婦何時發生營養耗竭?且是直接還是間接暴露於饑荒?這些重要條件將影響研究結果,可能讓饑荒與嬰兒罹患糖尿病之間的潛在關聯性被忽略。

而發生在烏克蘭大饑荒有清晰的時間點,讓研究得以定義婦女何時發生營養不良。當時史達林(Joseph Stalin)關閉烏克蘭邊境,封鎖了城鄉交界,使人口流動極為困難,而如此封閉的地理邊界,使學者能夠推測當時異常高的死亡率與饑荒有關,讓饑荒的發生、結束與高峰有明確的時間點,其中因饑荒而導致的死亡有90%發生在1933 年春夏之間(3 ~ 8 月)。其次,有客觀的健康定義。烏克蘭有相對完整的糖尿病患者登記數據,尤其對需要胰島素治療的患者來說,由於政府免費提供胰島素治療,使患者更有動力進行登記。拉姆利認為,分析烏克蘭大饑荒的數據幾乎與實驗室環境下的理想實驗條件相同。

因此拉姆利將研究中99%的功勞歸於團隊中的兩名烏克蘭人口學家列夫丘克(Nataliia Levchuk)和沃羅維納(Oleh Wolowyna),假設沒有人口統計數據的貢獻,從異常的死亡率等數據加以推敲,不可能確認饑荒發生的時間,完成那剩餘1%的流行病學分析。而這整套關於烏克蘭大饑荒的人口統計數據,長久以來科學家一直都在找尋答案。

在霧裡翻找著烏克蘭大饑荒的死亡人數

烏克蘭大饑荒確切的死亡人數長期以來都被當成政治工具。有人刻意壓低它,有些人則極力抬高它;有人處心積慮操控它,有些人竭盡所能抵抗操控;有人試圖摧毀它,有些人掘地三尺也要找出真相。

歐洲第一間人口統計研究所成立於烏克蘭,1918年,幾位科學家在烏克蘭一連串戰爭導致的政治局勢動盪和經濟崩潰時期,成立烏克蘭國家科學院(Ukrainian Academy of Sciences, 現改名為National Academy of Sciences of Ukraine),因學院強調科學精神而非政治背景,所以在每一次新舊政權交替時存活下來,而人口統計學研究所便是當時科學院成立後其中一間分部,現今已改稱為烏克蘭國家科學院普圖哈人口與社會研究所(Ptukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine)。在當時的前蘇聯加盟共和國中,烏克蘭的人口統計數據紀錄最為詳盡、保存最為完整,且負責收集與分析資料的統計部門與理論人口統計學家緊密合作,進而產生出品質極高的人口統計資料。……【更多內容請閱讀科學月刊第664期】