- 科技報導

- 學術趨勢

文章專區

2025-02-19《數位生命科學期刊》的改革與挑戰 開放出版模式的未來之路

518 期

Author 作者

劉雨如/英國諾丁罕大學遺傳學博士

《數位生命科學期刊》(eLife)於2012年由美國霍華休斯醫學院(Howard Hughes Medical Institute)、英國威康信託基金會(Wellcome Trust)以及德國馬克斯‧普朗克學會(Max Planck Society)共同創辦。這三大生物醫學資助機構的目標是改變科學家發表頂尖研究的方式,提供一個具開放取用(open access)精神且高品質的學術期刊,以期能與生物學界的「期刊三巨頭」——《自然》(Nature)、《科學》(Science)和《細胞》(Cell)競爭。

《數位生命科學期刊》初創時,資助者提供了2600萬美元的經費,作者無需支付費用即可發表論文。然而,為了確保出版社的長期運作,《數位生命科學期刊》自2017年起開始向作者收取刊登費,並逐步將每篇文章的費用調整為2700美元。這項舉措使它們在經濟上更具獨立性,但同時也加重了作者的經濟負擔。雖然如此,《數位生命科學期刊》在學術期刊當中的表現並不如創刊之初誇下的海口,它的影響因子(impact factor)大約在7∼9之間,與三巨頭的40∼60相去甚遠。

嘗試打造開放且高品質的出版平台

在開放取用學術出版的領域中,《數位生命科學期刊》一直開創先峰,並嘗試了許多大膽的創新審查機制。例如在新冠併發重症(COVID-19)疫情期間,公衛領域急需快速且公允的相關研究發表,但傳統論文的審查流程需經過編輯群評估,之後再進行同儕審查與作者回覆,整體花費時間通常需要至少一個月以上,在疫情快速擴散的當下,這種速度實在無法滿足疫苗及療法的開發。再者,同儕審查與作者回覆通常都發生在兩造之間,除了編輯之外,再無他人可以得知審稿者與作者在審查過程中的來回對話。這種不透明的討論造成讀者只能讀到最後一方的論點,缺乏其他思考角度,並不公平。

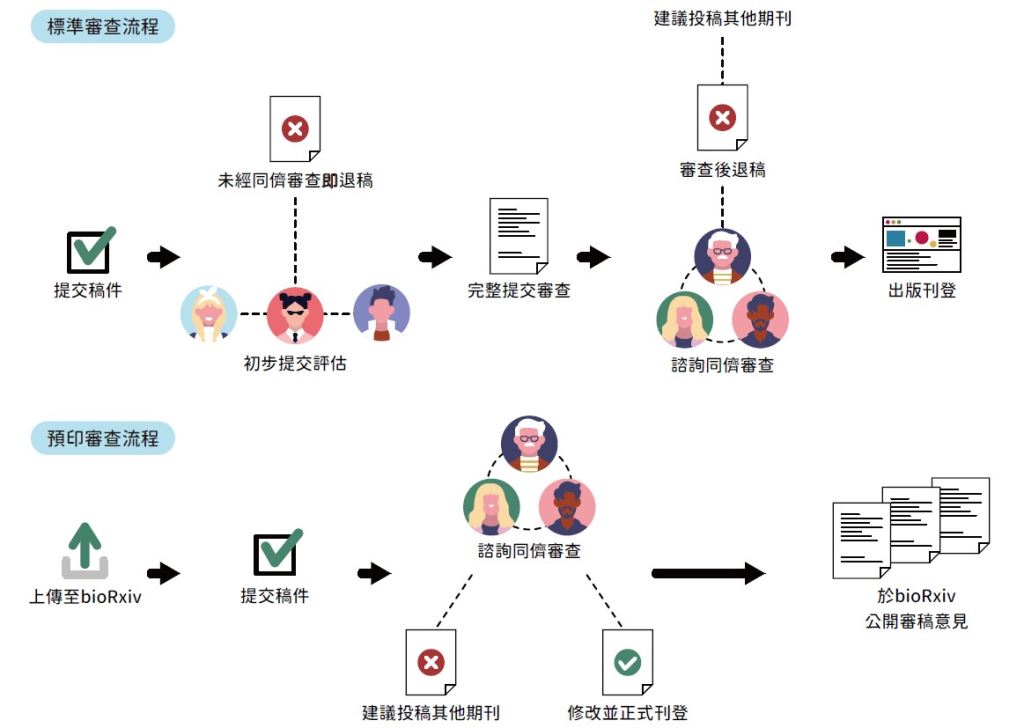

為此,《數位生命科學期刊》提出可跳過一般編輯評審的預印審查(preprint review)——文章在bioRxiv上預印發表之後即可提交給《數位生命科學期刊》直接進入同儕審查階段。不論最後審查結果為何,所有審查過程都會公開在bioRxiv上開放讀者取用,並縮短許多處理文章發表的時間(圖一)。

圖一|一般論文期刊標準審查流程與《數位生命科學期刊》所推行的預印審查流程(資料來源:延伸閱讀2)

不斷嘗試創新的《數位生命科學期刊》在2023年1月31日宣布開始採用全新的「先發表再審查」(publish, then review)模式,再次向學術出版領域投出一枚震憾彈。在《數位生命科學期刊》的新模式中,所有經編輯接受的稿件都能立即發表,並同時公開審稿意見。期刊不會再對稿件做出接受或拒絕的最終決定,而是將評估權交由讀者和學術社群。

《數位生命科學期刊》認為,這種新模式能將研究的焦點重新回歸到論文內容本身,讓研究人員無需等待冗長的審稿流程即可享有高品質的同儕審查與編輯建議。此外,這一模式也強調開放科學(open science)的精神,促進學術成果的透明公開與自由討論。

來自傳統評估體系的壓力

儘管《數位生命科學期刊》的新模式體現學術創新的勇氣,卻也引發了廣泛的爭議。學者擔心,取消傳統的「接受-拒絕」決策可能導致期刊的學術標準下降,進而削弱該出版社發表文章的可信度。然而,數據顯示,在去(2024)年7∼10月間,《數位生命科學期刊》平均每月仍能收到約640篇投稿,其中約有150篇被選中進行審查和發表。

但這樣的做法也激起傳統評估體系做出應對。去年11月,科睿唯安(Clarivate Analytics)認為,《數位生命科學期刊》的新模式將同儕審查與發表決策分離,使期刊內的文章品質難以被有效區分。因此,科睿唯安決定將《數位生命科學期刊》從旗下的Web of Science資料庫中移除,並停止發布它們的影響因子。此決定對於依賴影響因子作為評估標準的研究人員和機構而言,無疑是一大打擊。

影響因子作為學術評估的雙刃劍

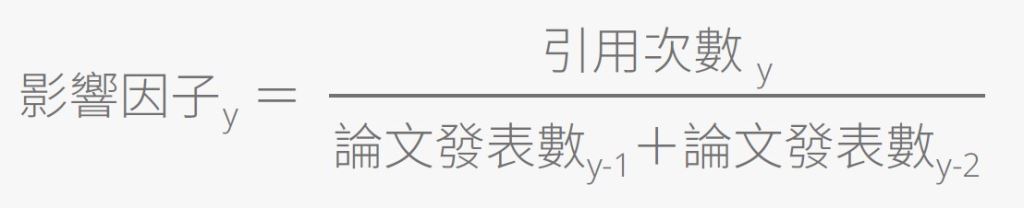

影響因子是一種基於期刊文章平均被引用次數的指標,由科睿唯安的前——科學訊息研究所(Institute for Scientific Information, ISI)創辦人、美國商人暨語言學家加菲得(Eugene Garfield)提出。擁有圖書館科學學位的加菲得擅長建立資料系統,他在1964年首先建立科學引文索引(science citation index, SCI)方便科學家搜尋文獻,而後又在SCI的基礎上設計影響因子〔註〕,期望能量化期刊的影響力。自1975年起,科睿唯安旗下的《期刊引證報告》(Journal Citation Reports, JCR)開始為它列出的所有期刊計算影響因子,直到今天。

〔註〕影響因子的計算方式:

影響因子為學術界提供了一種簡單直觀的評估工具,不但成為讀者在選讀文章時的參考,更是許多學者在選擇欲投稿期刊時的依據。但這套強勢運行了超過半個世紀的系統也漸漸浮現出缺陷,例如過度強調發表數量而忽視文章品質,變向鼓勵自我引用等投機行為。

事實上,《數位生命科學期刊》在成立之初就從未支持過影響因子。《數位生命科學期刊》的首任主編、加州大學柏克萊分校(University of California, Berkeley)的分子與細胞生物學家謝克曼(Randy Schekman)曾表示希望能夠在不受影響因子的牽制下發展期刊。然而,在《數位生命科學期刊》準備推行新模式時,編輯團隊內部卻產生了分歧,甚至造成一些人最終選擇辭職。某些編輯認為應該採取緩衝作法,進行新舊模式並行測試的實驗策略,希望在確定新模式的可行性之後再全面施行,畢竟這是在挑戰已經建立了100年的舊模式,或許不該那麼激進。但最後,《數位生命科學期刊》還是決定大刀闊斧的往前進。

移除影響因子對《數位生命科學期刊》的投稿產生了明顯的地區性影響。在某些國家中,影響因子是升遷、聘用及取得研究資金的重要參考,這些國家的學者有可能就不會再選擇《數位生命科學期刊》做為投稿的目標。在科睿唯安的宣告公布之後,中國學者在去年11月投稿至《數位生命科學期刊》的論文數量就攔腰砍半,從原先的100篇,降到50篇以下。雖然目前尚未影響其他歐美國家學者的投稿數量,但這樣的狀況可能使得完全依賴作者稿費支持的《數位生命科學期刊》陷入營運困境。

新的妥協-部分重新引入傳統模式

面對壓力,《數位生命科學期刊》在廣泛諮詢作者後,於去年12月宣布將向Web of Science提供被評為六級以上的論文(據《數位生命科學期刊》表示約占該期刊出版物的93%),進入索引資料庫。科睿唯安數據庫編輯同意《數位生命科學期刊》所提供的六級論文已經過同儕審查驗證,符合Web of Science標準。這項作法可以使這些文章獲得影響因子,但《數位生命科學期刊》本身仍無法獲得影響因子。針對《數位生命科學期刊》這項看似部份屈服於舊模式的做法,有些人同情是期刊為了生存所做的妥協,另一些人則認為此舉重新引入了舊有的「接受-拒絕」模式。

儘管這場學術出版界的動盪可能會使其他正在準備做出變革的期刊望之卻步,但《數位生命科學期刊》在創立新模式上的身先士卒,已經啟發了Biophysics Colab等源於社群的出版社計劃採用「出版、審查與策展」系統,在出版界啟動了變化。目前《數位生命科學期刊》也正在與其他出版商討論部分採用新模式的可能性。

其實影響因子並不是評價學術品質唯一的指標,近年來也常見其他學術評量指標,例如使用收錄期刊數量更多的Scopus資料庫計算,並採用明確對自我引用率進行校正的CiteScore;綜合考量論文發表數量與引用次數的H-index;又或是考量媒體關注度與社會影響力的Altmetrics等。學術界也需要更重視研究的內容、方法,而不只是該研究的結果或在領域中的熱門程度。另外,學術研究的質性評估,例如對社會、經濟、文化等方面的影響也應納入考量,而不是僅僅是學術界的影響。持續探索更合理、更有效的評價體系,將可促進科學研究的健康發展。

延伸閱讀

1. Kwon, D. (2025). Pioneering journal eLife faces major test after loss of impact factor. Nature, 637(8045), 258-259.

2. Inside eLife. (24 September 2020). Preprint Review: A guide for authors. eLife, https://elifesciences.org/inside-elife/fa9de0e7/preprint-review-a-guide-for-authors