- 專欄

文章專區

2025-02-06太陽系有多少行星? 一段漫長且未完成的故事

662 期

Author 作者

戴夏飛 | (Frédéric Deschamps)中央研究院地球科學所研究員。翻譯|謝承安。審訂|金升光

Take Home Message

• 行星的定義在歷史上經歷了多次變化,在2006 年由國際天文聯合會(IAU)定義了新標準,此時冥王星被重新歸類為矮行星。

• 太陽系行星的數量認知隨時間而改變。從古代觀察到的五顆行星、17世紀時加入地球成為六顆,隨後發現天王星和海王星。目前依據IAU的定義,太陽系正式的行星數量為八顆。

• 近年科學家觀察到一些散射天體的軌道呈現規律性分布,可能是受到一個質量巨大天體的引力影響,因此推測在古柏帶外側可能存在第九行星。

太陽系有幾顆行星?不論是最近出版的天文書籍、天文學家或對天文有興趣的朋友都能輕鬆回答――太陽系有八顆行星。

從太陽開始,依據行星和太陽距離的遠近還有水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。但仔細想想,這個問題並沒有看起來那麼簡單。我們還有另一個更複雜而且有點主觀的問題要思考――什麼是行星?另一方面,書本或天文學家所說的,其實都是以當時現有的知識為基礎,因此當我們有了新發現後,問題的答案也可能隨之改變。

事實上在20 年前,這個問題的答案就和現在不同――那時有九顆行星。但如果我們回到20 世紀初,那時的天文學家會告訴你,太陽系有八顆行星。這是怎麼回事?現在就讓我們來一探究竟!

國際天文聯合會對行星的定義

行星的定義是什麼? 2006 年,國際天文聯合會(International Astronomical Union, IAU)給出了明確的答案。不過他們給的答案有些主觀,將來也有可能會被修改。此外,這個定義僅限於使用在太陽系內。實際上,太陽系外許多恆星周圍也有行星環繞,天文學家稱它們為系外行星,而系外行星並不適用於國際天文聯合會的定義。目前針對行星的定義包含三個重要標準:

1. 行星必須圍繞著太陽旋轉。而行星的自然衛星,像是月球、蓋尼米德(Ganymede,又稱木衛三)或泰坦(Titan,又稱土衛六),並未圍繞著太陽,因此都不被視為行星。

2. 行星要有足夠的質量,才能產生接近球體的形狀,這個現象稱為達到流體靜力平衡(hydrostatic equilibrium)。更進一步地說,我們可以想像當腳下踩著地面,在任意給定的深度中,上方岩石柱的總重量會和周遭岩石施加的壓力達到平衡。流體靜力平衡的狀況會出現在各種質量足夠大的天體中,無論它是岩石行星或氣態行星。此標準排除了很多形狀不規則或不夠圓的小天體,像是在火星和木星間的許多小行星,以及在文章後半段將介紹的古柏帶(Kuiper belt)的多數天體。

3. 行星必須清空軌道周圍的區域。換句話說,行星要夠大才能吸收或驅逐在軌道附近運行的天體。這點十分重要,在 2006 年正是這項標準將冥王星(Pluto)從行星重新歸類為新創的「矮行星」(dwarf planet)分類中。更早以前,19 世紀的天文學家也想到了這一點,因此決定將小行星帶最大的天體「穀神星」(Ceres)列為行星。

雖然國際天文聯合會的定義僅使用在太陽系,但我們可以合理的推測這些定義也能擴展到系外行星,只須將首要標準的「太陽」替換成「母恆星」即可。但在其他的恆星系統中,也圍繞著除了行星外的不同天體,例如棕矮星。它們又被稱作「失敗的恆星」,因為質量不夠大,無法像太陽一樣把氫融合成氦,但可以在較低的壓力和溫度下維持氘(Deuterium,重氫,含有一個質子和一個中子的原子核)的核融合。

事實上棕矮星皆符合前述國際天文聯合會提及的行星標準,只是目前我們所知的太陽系中並未存在棕矮星。在其他恆星系統中已經發現了棕矮星圍繞,或許可以對國際天文聯合會的定義增訂「行星的內部不能發生核融合反應」,讓行星的定義更加明確。

現在,讓我們回到太陽系中行星數量的問題。

從古代到17 世紀-五顆行星與地球

既然國際天文聯合會已經給出行星的定義,那麼太陽系到底有多少天體符合?正如前文所述,此問題的答案會隨著時間推移而有所改變。在古代中國天文學中,人們觀測到五個用肉眼可見,會相對於固定的背景恆星移動的天體,每一個都與中國古代哲學的五行的基本元素――金、木、水、火、土相互對應,而這也正是這些行星的中文名稱的由來,並且每顆行星各自對應一種顏色――水星(黑色)、金星(白色)、火星(紅色)、木星(藍色)、土星(黃色)。更重要的是,中國天文學家以極高的精度和長時間測量這些行星的位置,確定了行星的週期性運動,藉此預測它們未來的位置。

已知文獻記載,最早描述行星運動的文本是《五星占》。這本書可以追溯回西元前2 世紀前期,書裡提供了包括木星和土星運行週期的資訊,以及這些行星需要多久才能回到天空中的特定位置。除此之外,司馬遷於西元前1 世紀編撰《史記》的〈天官書〉章節,也能找到更多對於行星運動的詳細描述。在〈天官書〉精確記載行星順行(由西向東)或逆行(由東向西)的運動、天數,以及行星是否能被看見的時間。

其他古代文明,例如巴比倫、希臘、羅馬,也同樣認出了五顆在天上以特定週期運行的天體。希臘人稱這些天體為「漫遊的星星」(πλανήτης, planêtês),這也正是在許多語言中,例如英語、法語等,以「planet」稱呼行星的詞源。希臘包括柏拉圖(Plato)和亞里士斯德(Aristotle)在內的哲學家,將這些漫遊的星星、太陽、月亮一起,放在以地球為中心的同心球上,而這正是所謂的地心說模型(geocentric model),從內到外依序是月亮、水星、金星、太陽、火星、木星、土星。5 ~ 15 世紀,整個歐洲仍廣泛使用地心說的宇宙模型,但會隨著時間微幅修改,以便更好地解釋觀測到的行星運動。

經過了相當長的時間,再加上哥白尼(Nicolaus Copernicus)和伽利略(Galileo Galilei)等學者的堅定和努力,才說服人們水星、金星、火星、木星、土星這五顆已知的行星和地球都圍繞著太陽運行。直到17 世紀中期,大多數人才接受日心說的觀點。因此那時的天文學家都會認為行星有六顆――肉眼可見的五顆行星加上地球。此後,故事進展的腳步也愈來愈快。

兩顆新行星與一些小行星

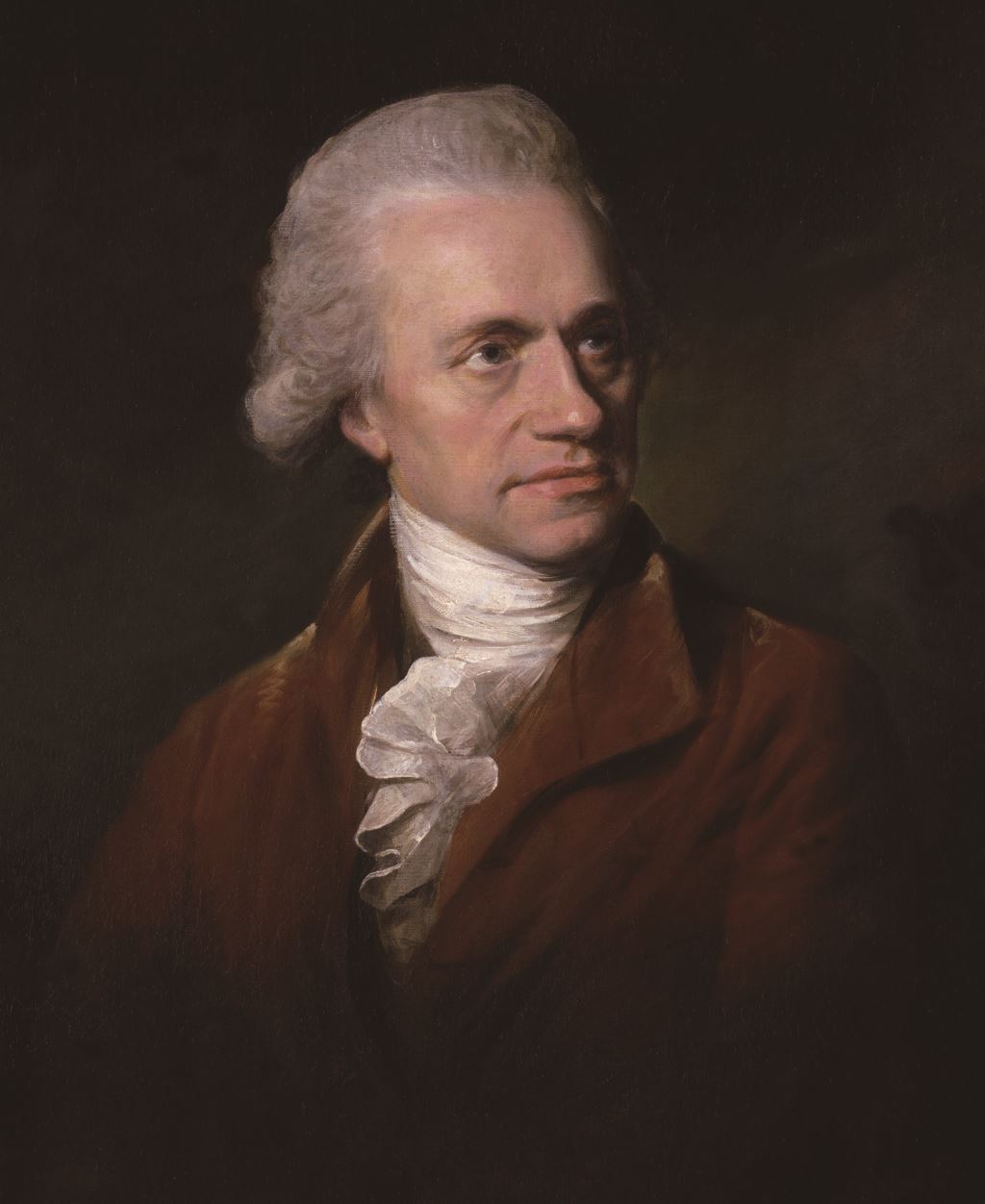

1755 年德國哲學家康德(Immanuel Kant)提出了關於太陽系形成的理論,認為太陽系由一個物質組成的圓盤收縮而成,而這也逐漸演變成現代的相關理論。康德解釋了行星和彗星如何獲得軌道,並得出新結論――在土星之外,可能還存在其他行星。這絕妙的想法在約半世紀後(1781 年 3 月)由英國天文學家赫歇爾(Friedrich Wilhelm Herschel)證實。當赫歇爾正在為他的恆星星表進行觀測時偶然發現了天王星(Uranus,圖一)。

赫歇爾(左)(Lemuel Francis Abbott , Public domain, Wikimedia Commons)和他的七英尺望遠鏡(右)(The Board of Trustees of the Science Museum)。透過這座由他自己建造的望遠鏡,赫歇爾於1781 年3 月13 號發現了天王星。

最初為求謹慎,赫歇爾認為他發現的可能只是一顆彗星,然而其他的天文學家根據赫歇爾的報告也進行了觀測,結果無庸置疑,1783 年天王星被正式接受為太陽系中的一顆行星。有趣的是,根據歷史研究,天王星可能早在西元前128 年就被當時的希臘天文學家喜帕恰斯(Hipparchus)發現,但他誤將天王星當作一顆固定的恆星。

不過天文學家很快就發現,天王星的運行並不像預期般準確,它的軌道不太規則,偏離了當時以已知行星為基礎、逐漸成熟的牛頓萬有引力理論計算所預測的軌跡。為了解釋這些異常或擾動,天文學家推論在天王星之外可能存在另一顆行星施加了微小的引力作用。於是幾位天文學家開始計算這顆假設的第八顆行星的位置,而這個一波三折的故事,在本文就不細說了。這些努力最終取得了成功,1846 年9 月,根據法國天文學家勒維耶(Urbain Le Verrier)的計算結果,德國天文學家伽勒(Johann Galle)發現了一顆新行星,而後被命名為海王星(Neptune)。值得一提的是,海王星也有可能早就被一些天文學家觀測到,包括伽利略,但他們同樣將它誤認為是一顆固定的恆星。不過最終在歷史上的紀載,海王星是首顆通過計算發現的行星。

受到成功發現行星的鼓舞,勒維耶試圖解決當時的下一個天文難題――水星軌道的不規則問題。他假設水星和太陽之間存在一顆很小的行星,這顆非正式的行星稱作火神星(Vulcan)。然而,這些研究沒有得出任何結果。事實上,我們現在也知道這顆行星並不存在,而水星軌道的不規則性則是廣義相對論的結果,不過此理論直到1915年才由愛因斯坦(Albert Einstein)所提出。

在發現天王星和海王星之間的這段時間,還有另一顆天體差點成為太陽系的行星。1801 年, 穀神星的發現給波德定律(Titius- Bode law)的支持者帶來了希望。波德定律是一種經驗公式,用以表示行星距離太陽的近似值,但沒有物理基礎支持。該定律預測在火星和木星之間,應該存在一顆行星,而穀神星正好位於此區域。然而,隨著在同一區域發現了其他小天體,例如智神星(Pallas,1802 年)、婚神星(Juno,1804 年)、灶神星(Vesta,1807年),很快就打破了這項希望,這些天體不可能都被歸類為行星。因此,當時的天文學家定義了一種新的天體――小行星(asteroid)。這些小行星絕大多數都位於距離太陽2.1 ~ 3.3 個天文單位(astronomical units, AU,地球到太陽的平均距離)之間,而穀神星正是這些天體中最大的一顆。

冥王星與艾吉沃斯—古柏帶的發現

在海王星被發現後不久,觀測資料似乎顯示,海王星無法完全解釋天王星軌道上的擾動,而且軌道也不太正常,於是天文學家推測在海王星之外肯定還有一顆或多顆行星。……【更多內容請閱讀科學月刊第662期】