- 科技報導

- 科技人文

文章專區

2024-06-15日本鮭魚愈來愈少 放流魚苗政策出了什麼問題?

510 期

Author 作者

郭金泉/臺灣國立海洋大學水產養殖系退休教授

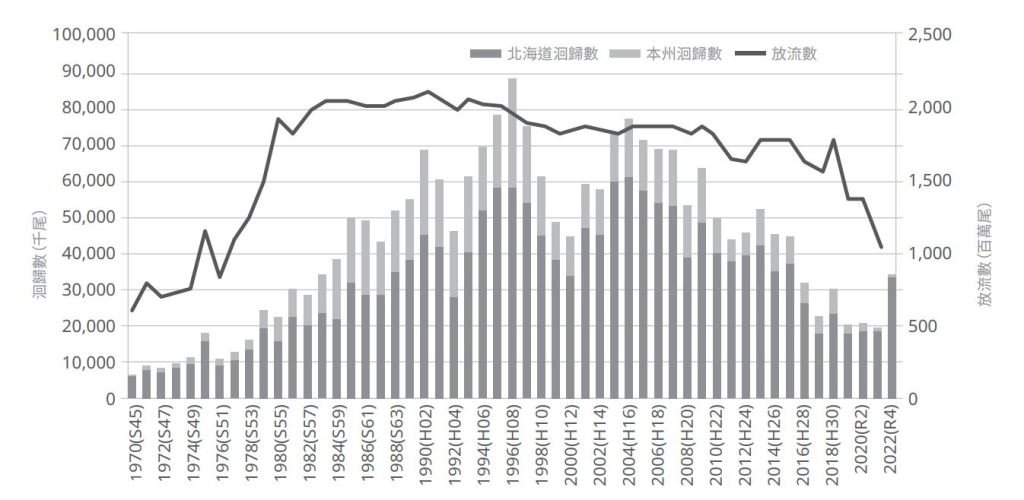

1970年代末至1980年代初期,由於氣候和海洋條件有利、海洋承載量增加、加上人工孵化場技術精進,集合了天時、地利、人和,借助鮭魚孵化和人工放流鮭魚苗,日本洄歸的白鮭(Oncorhynchus keta)數量呈指數性增加,到了1990年代,放流魚苗的族群貢獻了日本太平洋鮭魚總洄歸數量的50%。然而,自1990年代後期起的三陸地區,以及自2000年代後期的北海道地區,日本鮭魚洄游數量開始呈現下降趨勢。究竟日本放流白鮭魚苗政策出了什麼問題?本文將簡介日本研究者如何獻策、提出解決方案。

日本白鮭捕獲量連年降低,為什麼?

日本的野生鮭魚,日文為シロサケ或サケ,也就是英文的狗鮭(dog salmon/chum salmon),是日本鮭魚產業最重要的魚種之一。牠的年產量約為20萬公噸,以北海道和本州的岩手縣、宮城縣和青森縣為主要產區。北海道年產16萬公噸,其次依序是三陸地區的岩手縣、宮城縣與青森縣,三個縣總產量約四萬公噸。自1960年代以來,日本一直致力於鮭魚孵化和人工放流,隨著種苗放流技術的進步使得鮭魚資源急劇增加。在2005年當年返回日本的白鮭約6300萬尾,比1960年代增加十倍。白鮭是日本官方自詡鮭魚放流資源復育成功的範例。然而,自2006年起,儘管放流魚苗數量維持不變,日本的鮭魚捕獲量卻急劇下降。

日本的鮭魚位於鮭科魚類地理分布的最南端,因此普遍認為容易受到全球暖化的影響。但觀察日本各都道府縣的漁獲量卻發現,南部地區例如新瀉縣、茨城縣等的漁獲量和洄歸數(來遊數)並沒有明顯下降。例如,從東京都到50公里處的利根川主流的鮭魚逆流而上的數量在進入21世紀後反而大幅增加。相反地,20世紀後半期大規模的孵化和放流,北部地區包括北海道和岩手縣等地,漁獲量下降的速度明顯高於其他地區。

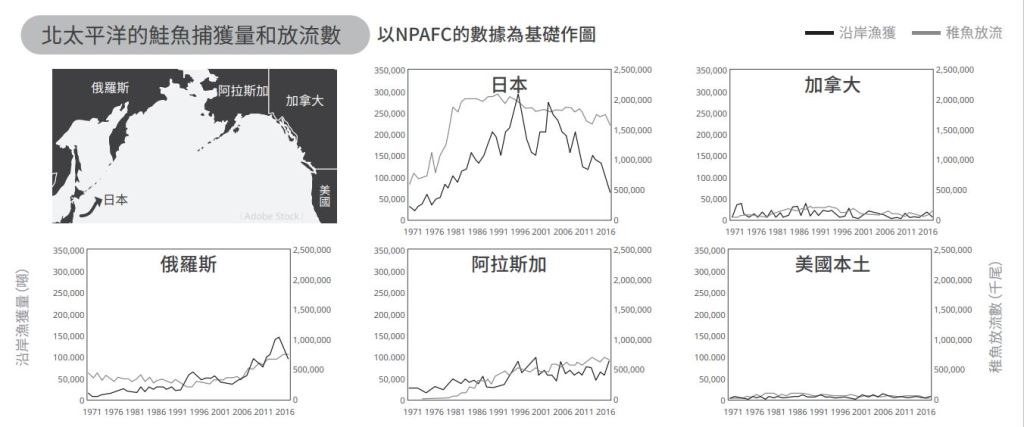

氣候變遷導致的海水溫度上升不僅影響了日本,也影響了同屬太平洋沿岸的美國、加拿大及俄羅斯。但在同樣受到海水溫度上升影響的美國和俄羅斯,卻出現了白鮭豐收的情況,日本是唯一白鮭漁獲量持續減少的國家。顯然氣候變遷並無法周延地解釋此現象,還有其他更重要的因素。

進一步比較各國的漁獲量和稚魚放流數量,發現美國、加拿大和俄羅斯的情況幾乎呈現正相關,而日本卻出現了明顯乖離的情況。這暗示日本放流政策可能出了問題。是否有可能正是由於日本放流魚苗、過度強行進行人工採卵,導致美國、俄羅斯與日本之間洄歸白鮭沿岸捕獲量(也就是洄歸量)的差異逐漸加大?

圖一|自2010年以來,日本洄歸的白鮭數量呈持續下降趨勢(資料來源:国立研究開発法人水産研究・教育機構)

人工放流魚苗反而帶來負面影響?

幼鮭游回到大海的方式有兩種,第一種為種魚自然產卵(wild stock harvest),第二種則為人工採卵授精放流魚苗(hatchery harvest)〔註〕。後者是一種增加鮭魚產量的方式,在日本以外的占比較低。以1977∼2018年美國阿拉斯加的鮭魚商業捕撈數據為例,2018年的統計顯示,捕獲量中自然產卵的比例占了66%,也就是說66%洄歸的鮭魚是經由種魚自然產卵而來。

〔註〕放流魚苗是從種魚身上採集精卵,將人工受精產下的魚苗養殖成稚魚再放流到野外的方法。此方法的主要概念是將自然界中死亡率很高的卵、稚幼魚期階段在人工環境照顧,藉此增加魚類資源。

當今,日本的河流生態系統已遭到了嚴重破壞,而且由於日本是一個狹長島國,可供鮭魚繁殖的大河流非常少。種魚自然產卵的鮭魚比例已經非常低,在北海道,整個地區只有約50∼60條河流中存在自然生產的野生魚(wild fish)。因此日本傾向於盡可能進行人工採卵、孵化和放流。而返回日本的鮭魚大部分是放流魚苗,這與前述阿拉斯加以人工授精生產幼魚大約只有三成有所不同。

但是,人工採卵、放流種魚的措施與設備會對自然野生族群帶來潛在風險。例如,1970年代日本孵化場計畫導致河流的橫斷化、棲息地被零碎化與喪失,造成野生族群逐漸萎縮退化,實際上產生許多負面影響。

美國和俄羅斯的白鮭都獲得海洋管理委員會(Marine Stewardship Council, MSC)認證,符合海洋漁業的永續利用的標準。要獲得認證必須滿足一些條件,例如必須提供種魚脫逃(escapement)去自然產卵以維持最大持續產量(maximum sustainable yield, MSY)水準,以及在資源狀態不佳時,幾乎不進行人工種魚採卵(增殖)作為恢復手段等。在這些要求之下,長時間依賴人工採卵的日本無法獲得MSC的認證。

美國、俄羅斯與日本之間洄歸白鮭沿岸捕獲量,也就是洄歸量的差異逐年加大,是否正是由於日本過度依賴人工採卵,反而產生了反效果?這一點值得深思。

圖二|各國的鮭魚捕獲量和稚魚放流數量(資料來源:延伸閱讀1)

淺色的曲線表示稚魚放流數量,日本每年的稚魚放流量維持在15~20億尾之間,是美國和俄羅斯的2~3倍;然而,美國和俄羅斯的鮭魚捕獲量卻比日本更多。

僅有放流魚為錯覺 日本野生鮭魚的存在與影響

野生魚在定義上,是指透過自然產卵而出生的個體,泛指經過一代或多代自然繁衍的個體,不論父母是野生魚還是放流魚;天然魚(native fish)則是指沒有受到遺傳干擾、維持遺傳固有性的在地原生魚,特別是那些從未與放流魚混合的溪流魚〔註〕。

〔註〕在日本的水產商業銷售中,為了區分日本鮭魚與來自智利和挪威的養殖魚,通常將日本鮭魚(包括來自放流魚苗者)統稱為「天然野生鮭魚」。

自繩文時代以來,日本鮭魚就是漁獵的重要目標對象,被充分利用。江戶時代到明治時代實施了保護鮭魚自然產卵的「種川制度」。但1888年北海道千歲孵化場開始運營後,保護鮭魚資源的措施主要轉變為人工孵化和放流。因此一提到鮭魚時,很多日本人就會聯想到「孵化和放流」,人們普遍認為日本的鮭魚資源幾乎完全來自於放流魚。

然而,由日本水產研究教育機構主導的大規模耳石溫度標記放流等研究顯示,自然產卵繁衍生產的野生資源也存在著不容忽視的數量。例如,在北海道千歲川的陷阱籠捕獲的鮭魚中,野生魚的比例約為2∼34%。在千歲川每年約需八萬尾的鮭魚作為種魚生產幼苗,放流到日本海側的幾條河流中。這八萬尾鮭魚基本上都是從放流魚中獲得的。但在2007∼2009年漁獲不佳的時期,受惠於野生魚類的存在,孵化放流活動得以繼續進行。特別是2008年,大約30%的漁獲量來自野生魚,四年後約一個世代的2012年,漁獲量豐收。因此從長遠來看,可以說野生魚孵化和放流在量和質的永續性都做出了莫大貢獻。

比較種魚自然產卵與人工孵化放流的效果

過往認為,透過種苗放流可增加魚類資源量。以鮭魚為例,從孵化場人工採卵到放流幼魚的存活率達到80∼90%;而自然產卵存活率估計僅約為10∼20%。此外,由於孵化放流的稚魚大小影響洄歸率,人們普遍認為體型較小的野生稚魚洄歸率較低。

然而,對北美野生和養殖鮭魚的存活率的許多比較研究結果顯示,野生魚的存活率更高。主因可能是野生魚比放流魚具有更高的遺傳多樣性,特別是野生魚在小範圍的微棲地,例如一個地區的不同河流或河流內部小尺度上具有高度的遺傳分化。從遺傳角度來看,可以說野生魚類具有強烈的個體差異,以及較強的適應力。

孵化場養殖的魚類經過人為選拔,對環境變化的適應能力不如野生魚。日本研究者比較洄歸日本北海道遊樂部川產卵的鮭魚,透過碳氮同位素分析研究,他們發現相較於放流魚,野生魚大多分布在高生產力的沿岸海域。此外,野生魚在繁殖競爭中明顯更具優勢,有許多報告顯示牠們能夠排擠放流魚。日本研究者強調,野生魚具有較高的適應能力,是應對環境變化強而有力的遺傳資源,儘管野生魚的數量減少但牠們在日本仍然非常珍貴。因此,保護野生鮭魚的遺傳多樣性,對保護日本未來的鮭魚資源至關重要。

將鮭魚留給下一個世代 日本研究者獻策解套

聯合國政府間氣候變遷專門委員(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)在2021年曾斷言「人類的影響已經導致大氣、海洋和陸地變暖」。至今地球暖化進一步加劇,去(2023)年的IPCC綜合報告書更提出「氣候變化對人類幸福和地球健康構成威脅,我們正迅速關閉確保可持續未來的機會之窗」,同年的海表溫度(sea surface temperature, SST)全球平均值達到自1900年以來的最高溫(年均值14.0±0.3℃),進一步證實了這一說法。

在地球暖化時代,為了留下鮭魚給未來的世代,保護鮭魚的遺傳資源,維持野生魚的在地族群(local population)非常重要。尤其日本位於鮭魚南限,保護關聯族群和族群間的高度連通性〔註〕,並修復河川生態系確保鮭魚的自然再生產能力至關重要。由於日本過去過度依賴孵化場釋放和頻繁移植河流之間的卵子,導致各河流族群的遺傳獨特性已經消失,目前已經可明顯觀察到放流魚族群難以應對環境變遷的挑戰。

〔註〕族群間的連通性高,代表各關聯族群間族群個體可以自由往來暢通無阻互動交配繁衍。關聯族群在漁業中很重要。地方族群(1)能作為與周圍亞種族群(1a、1b、1c)雜交的來源。這些族群在空間上往往是分離且獨立的,但繁殖期間的空間範圍會重疊,出現族群間的基因流動。

為了確保野生鮭魚的多樣性、遺傳特異性、適應性,日本學者提出應該採取以下措施:

1.立即檢討並修改極端依賴傳統人工孵化放流事業的政策。

2.在河流中劃分野生魚和人工放流魚苗的區域,確保野生鮭魚有足夠的生存空間和資源,並限制人工孵化放流的範圍,以減少對野生族群的干擾。

3.設立海洋保護區(marine protected areas, MPA),保護鮭魚在海洋生活期間的棲息地,減少捕撈和其他人為活動對牠們生存的影響。

4.將捕獲洄歸種魚地點由河口移至上游孵化場,讓野生魚有機會往河流上游的產卵場自行繁衍,有效保護野生鮭魚。

總之,建立以生態系統為基礎的可持續保護管理,確保在環境變化下持續滾動式管理,對保護日本鮭魚資源至關重要。在應對日益嚴峻的環境變化的同時,保護野生鮭魚的適應性和遺傳多樣性,才能確保牠們生存和繁衍的能力。

延伸閱讀

1. 片野歩(2021年10月1日)。イクラは食べ続けて良いのか?減り続 ける日本のサケを考える。https://suisanshigen.com/2021/10/01/article50/

2. 森田健太郎(2020)。サケを食べながら守り続けるために。日本水 產學進步獎。日本水産学会誌,86:180-183。

3. 帰山雅秀(2024)。わが国のサケに及ぼす地球温暖化の影響。変わりゆく海の環境と海の恵み。(公財)農学会・日本農学アカデミー共同主催公開シンポジウム。http://www.academy-nougaku.jp/symposium.html