- 封面故事

文章專區

2024-06-01新型資料的研究方法 用基因、聲音、AI探索 生物多樣性新篇章!

654 期

Author 作者

蔡怡陞/演化生物學家,專長為遺傳及微生物基因體學。喜歡臺灣的人事物,在實驗室角落研究並追尋迷人的微生物演化史;駱乙君/中央研究院生物多樣性中心助研究員,研究興趣在於了解胚胎、細胞與基因體如何演化;林子皓/中央研究院生物多樣性研究中心助研究員,喜歡躺在獨木舟上靜靜聆聽海洋的聲音;沈聖峰/中央研究院生物多樣性中心研究員。專長為社會生物學、巨觀生態學與AI在生態演化上的應用。

Take Home Message

➡隨著科技的進展,各類新研究方法逐一出現,開啟探索生物多樣性的新視角。次世代和單細胞定序技術使我們重新認識遺傳、演化、細胞分化等過程。

➡聲音監測技術為研究生態系帶來新機會。動物發聲行為和環境聲音等寶貴資料,讓研究不再侷限於視覺觀察。

➡人工智慧(AI)中的深度學習能挖掘數據關鍵特徵;生成式AI則能探索自然潛在的生物樣態,改變了生物學研究的未來。

在科學與技術迅速發展的現代,跟我們息息相關的生物多樣性研究迎來了各種突破性的進展。生物多樣性是指所有形形色色的生物體,來源包括陸地、海洋、其他水生生態系統,以及其中構成的生態綜合體等,包含物種內部、物種之間的遺傳多樣性,還有人類在內的生態系統多樣性。

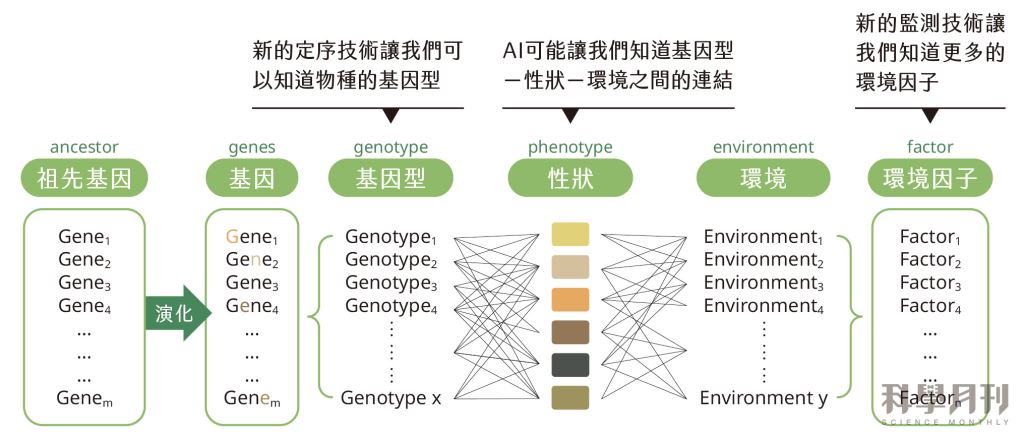

透過嶄新的基因定序技術,我們開始能夠理解物種的基因型(genotype)如何定義生物的遺傳基礎和演化,以及基因在分子層次上運作的方式。我們更能夠在環境中識別並系統性收集新的表現型(phenotype)等新型態生態資料,並利用新的方式解析資料,例如人工智慧(artificial intelligence, AI)解析物種在環境間存活於背後的原理。這些技術的整合為我們提供了許多強大的工具,讓我們可以從全新的視角理解和應對生物多樣性面臨的挑戰。

基因定序技術提供的全新視野

談及基因定序技術時,我們討論的是一種分辨生物體中遺傳編碼的能力,例如DNA、RNA序列等訊息分子的分析。近年來,隨著定序技術的發展,次世代定序技術(nextgenerationsequencing,NGS)已經能夠以前所未有的速度、高通量、高精確度定序大量的遺傳編碼。例如基因定序公司「Illumina」可一次讀序列兩端各約250鹼基對(base pair, bp)的定序技術。近期第三代的奈米孔定序(nanopore sequencing)技術則可以在不進行特殊樣品處理的情況下,直接定序完整的訊息分子,並從訊息分子上取得被修飾的資訊。奈米孔定序技術的進步代表了新資料類型的取得,例如包含整個生物體所有基因的基因體(genome)、包含所有表現基因的轉錄體(transcriptome)、有關DNA修飾狀況的表觀遺傳學(epigenetics)數據等。

在此同時,為了理解定序出來的編碼所代表的意義,科學界也發展出相對應的生物資訊方法。定序技術與生物資訊分析的應用範圍非常廣泛,從研究微生物交互作用的環境基因體學,到提供人類疾病治療方向的精準醫學研究,都明顯受益於高通量和長讀取定序技術的進展。它為我們提供了一個前所未有的視角,以便觀察、監測並理解生物多樣性。藉此,科學家可以更精確地識別和分類地球上的生物種類,甚至是那些極小或曾被認為已滅絕的物種,並提高對生物演化歷史的理解。

從2001年第一個人類初步的基因體被解序發表,至今科學家已經可以迅速且便宜地定序許多物種的基因體。這些資料不僅豐富我們對物種遺傳基礎的理解,更為分析特定性狀和適應性演化提供更進一步的線索。更重要的是,基因體資料有著共同的遺傳語言⸺都使用A、T、C、G當作編碼,因此當我們獲得更多基因體資料,每一個基因體就可作為一個知識轉移的研究平臺,使我們藉由研究不同物種的基因同源性,進而學習到基因的功能與生物演化的奧祕(圖一)。……【更多內容請閱讀科學月刊第654期】

圖一

(資料來源:蔡怡陞提供)