- 封面故事

文章專區

2024-06-01中央研究院生物多樣性研究中心20週年 看見生物多樣性研究的價值

654 期

Author 作者

陳國勤/中央研究院生物多樣性研究中心研究員及主任

生物多樣性(biodiversity)這個名詞在1986年首次被使用,它是「生物的多樣性」 (biological diversity)的簡稱。生物多樣性包含三個層面:物種多樣性、遺傳多樣性、生態系多樣性。

生物多樣性為什麼重要?

如果將每個物種視為一小塊拼圖,這些拼圖彼此經由食物鏈產生連結,加上物種間的互動關係,例如寄生、互利共生等,結合成一個很大的生物多樣性圖案,再透過與環境因子的交互作用,就形成地球上不同的生態系統。這些生態系與物種的多樣性能滿足人類從古至今食衣住行的各項需求,包括食物、藥物、衣服纖維等。我們常能從生活中找出生物多樣性的重要性,舉例來說魚腥草(Houttuynia cordata)是常見的鄉土植物,近年來成為清冠一號的主要成分;客家食品紅麴具有可降低膽固醇的紅麴菌素;構樹(Broussonetia papyrifera)是南島民族製作衣服的重要纖維來源;紅藜(Chenopodium formosanum)則是臺灣原住民的重要糧食作物;森林裡的植物和海裡的海草分別稱為綠碳和藍碳,它們可以固定碳,減少碳排放,並調節氣候、增加地表含水。此外,肉眼看不見的微生物能將有機廢物轉化為生質燃料、淨化水質、促進土壤生成、增加肥沃度等,是人類賴以生存並永續發展的基礎。

2000年前院長李遠哲於中央研究院舉辦「臺灣生物多樣性願景國際研討會」,邀請美國國家科學院院士諾頓(Nancy Knowlton)、沙爾(Barbara Schaal)、尼爾森(Ebbe Nielsen)、雷文(Peter Raven)參與,他們在演說中強調生物多樣性研究的重要性。李遠哲也在會議倡議中研院設置生物多樣性研究中心,以進行臺灣物種及生物多樣性研究。此倡議於隔年獲立法院通過。(中央研究院數位文化中心,開放博物館提供,典藏者:邵廣昭)

隨著18世紀工業革命後人類文明的飛速發展,生物多樣性也快速喪失。生物多樣性大拼圖被破壞後,已對人類的永續生存造成威脅。1992年,聯合國首次重視生物多樣性,於巴西里約熱內盧召開「地球高峰會」(Earth Summit),由150位政府領導人簽署了《生物多樣性公約》(Convention on Biological Diversity, CBD),旨在「保育及永續利用生物多樣性」,臺灣也隨之開始關注全球生物多樣性議題。在2000年,中央研究院(中研院)前院長李遠哲於本院學術活動中心舉辦「臺灣生物多樣性願景國際研討會」。當時他也親自主持了一場綜合討論,強調國家需要一個生物多樣性保育的機構,並且倡議中研院可設置生物多樣性研究中心,以進行臺灣本土物種和生物多樣性研究。

這個倡議很快地於2001年獲立法院通過。2004年1月,中研院成立「生物多樣性研究中心」,以保育及研究臺灣生物多樣性和積極拯救瀕危物種,響應聯合國《生物多樣性公約》。而今(2024)年,正好是中研院生物多樣性研究中心成立20週年。

2004年1月,中央研究院「生物多樣性研究中心」正式揭牌成立。圖中為前主任邵廣昭(右)和研究員彭鏡毅(左)。(生物多樣性研究中心提供)

研究和保育臺灣生物多樣性

過去20年來,生物多樣性研究中心不斷成長,以「幫助人類了解生物多樣性,並且看到生物多樣性研究對科學和社會的價值」為願景,致力於達成本院的三項發展目標:成就全球頂尖研究、善盡社會關鍵責任、延攬培育卓越人才。

生物多樣性研究中心目前的研究方向分為四大領域:海洋、陸域生物多樣性與生態系學門、微生物多樣性與生物資訊學門、演化遺傳與基因體學門。當前成就全球頂尖研究的重點,包括以生成式深度學習人工智慧,串聯中心魚類、甲蟲、植物及生物多樣性博物館的研究,探討並預測全球氣候變遷對生物多樣性的衝擊。研究員也探討腸道微生菌對人類雄性秃的關係、珊瑚共生細菌和珊瑚產卵的分子機制研究、全球山區在氣候變遷下對物種的威脅與影響,研究結果都發表在世界頂尖期刋。此外,生物多樣性研究中心擁有新世代基因體定序核心實驗室,供應所需的基因體科研應用及服務能量,並提供外部單位專業的最新定序技術諮詢平臺和高品質研究服務。

今年1月,生物多樣性研究中心20週年紀念活動大合照。活動邀請本院院長廖俊智、院士周昌宏,臺灣師範大學教授郭奇芊、東海大學教授江智民、海洋委員會海洋保育署署長黃向文、NGO代表、歷任主任致詞。陳國勤主任和蔡怡陞代理副主任發表「生物多樣性研究中心過去,現在與未來」演講。(生物多樣性研究中心提供)

中央研究院生物多樣性研究中心研究同仁。(生物多樣性研究中心提供)

在「善盡社會關鍵責任」和「延攬培育卓越人才」方面,生物多樣性研究中心的系統分類及生物多樣性資訊專題中心,負責推動全國生物多樣性資料的開放、整合與應用,並鏈結臺灣與國際的生物多樣性資訊。例如中心負責營運的臺灣生物多樣性資訊機構(Taiwan Biodiversity Information Facility, TaiBIF),就是全球生物多樣性資訊機構(Global Biodiversity Information Facility, GBIF)在臺灣的節點。透過包括資料管理系統、資料清理、發布工具等基礎建設的建置,以及資料標準的推動、資料開放觀念的推廣、生物多樣性資訊學人才的培育,臺灣生物多樣性資訊機構目前已有超過2000萬筆臺灣的生物出現紀錄在GBIF的資料平臺上與全球社群共享,擴展這些資料在科學研究與政策指引上的應用價值。

另外,專題中心也建置並維護臺灣物種名錄(Catalogue of Life in Taiwan, TaiCOL),提供臺灣最具指標性且全面的生物物種名稱與分類資訊,也是國內生物多樣性相關資料庫中學名的骨幹。根據臺灣物種名錄迄今所收錄的資料,臺灣已正式紀錄6萬4488種類的生物,占世界生物多樣性總量的3%。但與全世界相比,臺灣的面積還不到全球的0.02%,顯示出臺灣豐饒的生物多樣性,同時也孕育了臺灣豐富的文化多樣性。

系統分類與生物多樣性資訊專題中心協助臺灣政府機關、學術研究單位及民間組織開放超過2000萬筆生物出現紀錄,並透過臺灣生物多樣性資訊機構與國際的資料庫連結。(擷取自TaiBIF網站)

臺灣生物多樣性資訊聯盟期望透過跨單位合作與資源整合,共同推動國家的資料整合應用。(擷取自TBIA網站)

《動物研究學刊》(Zoological Studies)創刊於1962年6月,原名為中研院動物研究所學報,是本中心出版的一本國際SCI開放式同儕審查的科學期刊。現在則在國際學術舞臺上提供學術服務,歡迎全世界學者投稿,所有發表的文章均可獲本中心資助,免費以開放取用(open access)的模式發表。(Zoological Studies)

過去臺灣的許多政府單位,也因任務的需要,各自調查生物多樣性調查並建置資料庫。為整合眾多資料庫,2021年9月本中心和農業部林業及自然保育署、農業部生物多樣性研究所、農業部林業試驗所、海洋委員會海洋保育署、內政部國家公園署、經濟部水利署、國立臺灣博物館、國立自然科學博物館,與本院數位文化中心共同組成「臺灣生物多樣性資訊聯盟」(TBIA)。這個聯盟的目的是期望透過跨單位合作與資源整合,共同推動國家的資料整合應用,並提升臺灣生物多樣性資訊在全球的能見度。

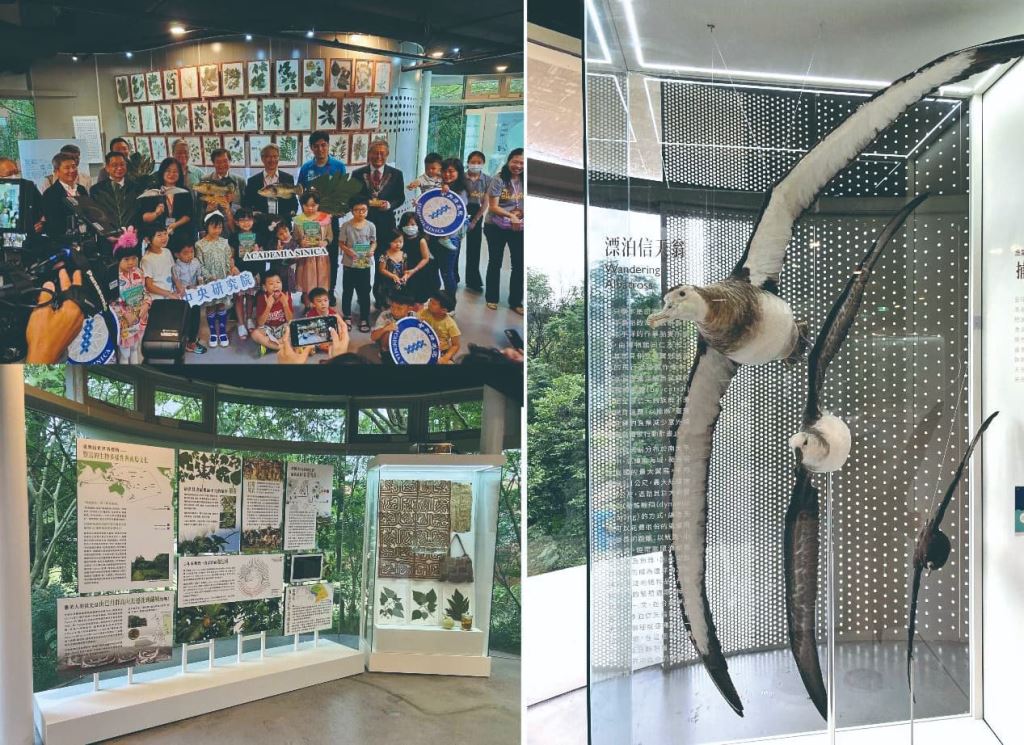

生物多樣性研究中心也有一個生物多樣性研究博物館,於2007年合併中研院原有動物標本館與植物標本館後成立,擁有植物、魚類、昆蟲、鳥類等動物的標本典藏和模式標本,保存臺灣本土生物的遺傳多樣性。其中植物典藏標本有14萬5800件,魚類標本則是目前臺灣數量最大的典藏,擁有3萬9856件,另外還有1萬4400件無脊椎動物標本。自去(2023)年起,生物多樣性研究博物館每年於本院的生態時代館舉辦生物多樣性特展,展出近300件從高山到深海的生物標本,讓社會大眾認識生物多樣性與生態保育的重要性。

自去年起,生物多樣性研究博物館每年於中央研究本院的生態時代館舉辦生物多樣性特展。去年展出了近300件從高山到深海的多種生物標本,讓學童與社會大眾認識生物多樣性的重要性與生態保育的重要性。較受矚目的展品包括南半球的漂泊信天翁、構樹及原住民起源的關係、植物演化牆。(生物多樣性研究中心提供)

培育生物多樣性研究人才

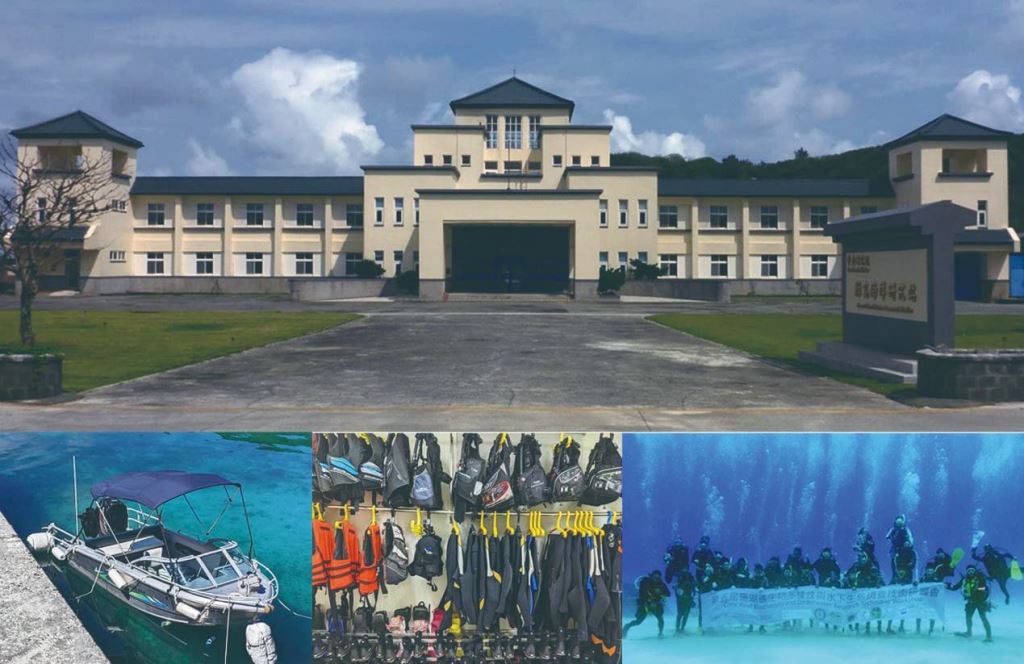

綠島海洋研究站於2009年1月成立。綠島是臺灣東部海域受黑潮洋流影響的一個珊瑚礁小島,沿岸有豐富的珊瑚礁和極高的海洋生物多樣性,而此研究站主要支援珊瑚礁及潛水研究。國家科學及技術委員會補助的臺灣長期社會生態核心觀測站於綠島海洋研究站設立綠島站,長期蒐集綠島海洋及陸域的生態、環境、社會資料,目標在面臨社會發展挑戰時提供能科學資料進行評估,並以自然為本提供解決方案。研究站每年暑期為了對海洋有興趣的大學生舉辦「珊瑚礁生物多樣性與水下生態調查技術研習會」,為期12天的密集海洋科學、生物多樣性、科學潛水課程,目標是讓學員在完成課程後,都具備科學潛水調查技術與珊瑚礁生物知識,且能利用水肺潛水進行學術研究。本中心於2015~2020年間舉辦六屆研習會,共培訓出83位學員,對於推廣海洋生物多樣性教育,培育未來臺灣研究、保育、管理等海洋相關人才等,已有相當成果。

綠島海洋研究站主要支援珊瑚礁及潛水研究。研究站每年暑假均舉辦珊瑚礁生物多樣性與水下生態調查技術研習會,課程結合生物多樣性與科學潛水課程,目標是讓學員具備科學潛水調查技術與珊瑚礁生物知識,並能利用水肺潛水進行學術研究。(生物多樣性研究中心提供)

另外,本中心於2012年創立生物多樣性國際研究生學程(Taiwan International Graduate Program-Biodiversity Program, TIGP- Biodiversity Program),分別和臺灣師範大學及東海大學合作培育博士班學生。學生來自歐洲、美洲、亞洲、非洲、臺灣等24個國家,12年來學生的研究成果發表豐碩,迄今已超過38人畢業,總共於國際期刊發表111篇論文。本中心每年暑假也有暑期大學生培育計畫,大學生在暑假兩個月的期間,接受中心研究人員標本採集、研究計畫規劃與執行、報告撰寫等指導,並在參加研究成果口頭發表或壁報競賽後獲結業證書。

生物多樣性研究中心也於每年暑假舉辦暑期大專生培育計畫,學生在暑假接受兩個月的指導,完成研究計畫,並以壁報競賽發表研究成果。(生物多樣性研究中心提供)

生物多樣性主流化

聯合國於2022年12月在加拿大蒙特婁召開《生物多樣性公約》的第15次締約方大會(COP15),通過《昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架》(Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework)決議。內容有四個長期目標,並希望全球在2050年時達標。其中兩項宗旨為:於2050年恢復所有生態系統並維持物種遺傳多樣性;停止可能對物種造成滅絕的任何活動並使「生物多樣性主流化」。生物多樣性主流化就是大幅度推廣民眾認識生物多樣性的重要性,並於日常生活中談論生物多樣性。未來中央研究院生物多樣性研究中心將繼續致力於生態系統保育,以及物種遺傳多樣性的研究,並推廣生物多樣性教育,以持續推動生物多樣性主流化。

感謝李遠哲前院長與周昌弘院士的推動,使中央研究院生物多樣性研究中心得以成立。謝謝廖俊智院長及唐堂副院長一直以來對生物多樣性研究中心的支持,使中心的研究及教育資源充沛。感謝歷年的主任及副主任,邵廣昭代理主任、李文雄及趙淑妙主任對中心20年來發展的辛勞。謝謝江殷儒、王忠信副主任、蔡怡陞代理副主任日常的工作支援。我也感謝中心所有的研究人員及研究技術人員對中心的支持及大家團結的精神。感謝中心所有行政同仁,大家一起每天工作及中心大型活動辛勞的幫忙!感謝我們博物館同仁在特展和院區開放日的幫忙。謝謝中心合作的臺灣師範大學及東海大學,學術及行政單位對中研院生物多樣性國際研究生學程和系統分類及生物多樣性資訊專題中心的支援。謝謝蔡怡陞、端木茂甯老師及邵廣昭代理主任對初稿的意見。最後感謝所有已退休老師對中心發展的貢獻。